В тот далекий и одновременно еще столь близкий момент мало кто мог предположить, с какими суровыми вызовами нашей стране предстоит столкнуться уже в самом ближайшем будущем. Но спустя 60 месяцев после этого дня можно констатировать: поправки в наш Основной закон не просто доказали свою правильность и полезность. Они помогли и по-прежнему помогают России в борьбе за сохранение и упрочнение самого дорого из того, что у нас – нашего суверенитета, нашей независимости (и формальной, и реальной) и нашей территориальной целостности.

«Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции» – так Владимир Путин сформулировал суть первой из тех поправок, которые он предложил внести в Основной закон России. В той реальности, в который мы все жили в январе 2020 года, обычным гражданам эта поправка могла показаться чем-то совершенно отвлеченным, интересным в первую очередь профессиональным юристам.

Но не зря говорят, что «быть» и «казаться» – это совершено разные явления. Уильям Питт–младший – человек, который стал британским премьер-министром в возрасте 24 лет и оставался на этой должности в течение почти двух десятилетий – как-то раз заметил: «Где кончаются законы, начинается тирания». Очень точно сказано – точно, но не исчерпывающе точно. Тирания начинается и тогда, когда законами начинают злоупотреблять, превращать их в инструменты манипуляции, призванные доказать, что «черное – это белое», а «белое – это черное». Именно это Запад и делает сейчас (впрочем, почему только сейчас? Уже давно!) с международным правом.

Те в западных столицах, кто присвоили себе право трактовать и интерпретировать международное законодательство, привыкли действовать по принципу: «Закон – что дышло: куда повернешь, туда и вышло».

В ходе первого тура выборов президента Румынии победил «неправильный» кандидат? Не беда, просто аннулируем результаты этих выборов и проведем их заново. Официальная причина аннулирования оказалась полностью несостоятельной? Ну бывает, ошибочка вышла. Однако что поделаешь: что сделано, то сделано.

В нашей сегодняшней реальности такое происходит, как говорится, сплошь и рядом. Все маски сброшены. Никто больше не стесняется. Но в той реальности, которая была пять лет назад, маски еще не «валялись на полу».

Однако Путин уже тогда четко понимал: смотреть надо не на маски, не на мишуру, а на то, что скрывается под ней. Вот еще одно высказывание президента на эту тему от 15 января 2020 года: «Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого: восстановили единство страны, покончили с ситуацией, когда некоторые государственные властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами, Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой нельзя не считаться».

«Страна, с мнением которой нельзя не считаться» – а еще страна, с Конституцией которой нельзя не считаться. В том варианте нашего Основного закона, который существовал до 2020 года, имелась лазейка, доступная для злоупотреблений со стороны недобросовестных международных «партнеров» России, нацеленных на то, чтобы навредить нашей стране.

Представим себе, например, такую ситуацию: Россия начинает защиту своего суверенитета в рамках СВО в условиях, когда ее Основной закон по-прежнему декларирует приоритет международного (то есть подверженному манипуляции со стороны наших врагов) законодательства над национальным законодательством. Не хочется себе такое представлять. И слава Богу, в таких «играх разума» нет никакой необходимости.

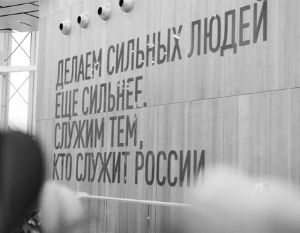

В 2020 году из нашей Конституции была убрана эта «мина замедленного действия» – вместе с другой, не менее опасной. Путин, 15 января 2020 года: «Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений». Казалось бы, президент сказал совершенно очевидные вещи. Но судя по положению дел в недавнем прошлом нашей страны, очевидными они были далеко не для всех.

«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А именно: главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства» – каждый знаток российской политики прекрасно понимает, почему президент пришел к мысли об абсолютной необходимости принятия поправки к Конституции такого содержания.

В школе я как-то на спор назвал более сотни названий иностранных государств и их столиц. Готов и сегодня повторить что-то подобное: назвать более сотни имен людей, которые в предыдущие политические эпохи занимали высокие посты в российском государстве, а потом связали свои жизни и судьбы с иностранными странами. Принятая по инициативе президента поправка к Основному закону страны гарантирует, что в нашем настоящем и в нашем будущем подобное больше невозможно.

«Национализация» российской элиты – это уже состоявшийся факт. Факт, который не на словах, а на деле помогает стране отстаивать свой суверенитет в ходе СВО.

И словосочетание «не на словах, а на деле» присутствует в предыдущем предложении вовсе не для создания эффекта «красивости». Давайте снова сыграем в игру под условным названием «а что если»: страна начинает СВО в условиях, когда процесс «национализации» элиты и не завершен, и законодательно не оформлен. Такое снова не хочется себе даже представлять? Тогда повторю: благодаря своевременному принятию поправок в Конституцию в подобном истязании своего мозга нет никакой нужды.

Когда 15 января 2020 года в России стартовал процесс обновления и укрепления Конституции, у этого процесса был один главный «автор» – Путин. Но к июлю того же года количество таких «главных авторов» резко увеличилось. Согласно букве закона, для утверждения нового текста Конституции не требовалось проведение общенационального голосования. Но президент все равно настоял на том, чтобы такое общенациональное голосование состоялось.

Конституция может успешно служить своей стране только в случае, если она имеет демонстративную поддержку ее граждан. Без малого пять лет тому назад наш обновленный Основной закон получил такую поддержку – и, как показали прошедшие годы, это было не зря.

Юрий Мавашев

Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

Юрий Мавашев

Откажется ли Турция от российских «Триумфов»