Русские люди впервые пришли на Курильские острова еще в начале XVIII века. Заслугами этих землепроходцев Российская империя включила архипелаг в свой состав.

Однако затем на острова начала претендовать и Япония. В 1875 году Санкт-Петербург согласился заключить с Токио договор, разменяв Курилы на Сахалин. Но в начале 1904 года Япония сама отринула все заключенные ранее договоры, напав на Россию. По итогам боевых действий японцы отняли у Российской империи южную часть Сахалина, ознаменовав начало своей оккупации зверствами по отношению к мирному населению.

В 1945-м СССР взял реванш за поражение царской России – вернул и Южный Сахалин, и Курилы. К тому моменту Японская империя уже дышала на ладан. Уже были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, а советские войска в Манчжурии уверенно громили японскую Квантунскую армию. Император Хирохито объявил о капитуляции Японии еще 14 августа, но даже и после этого многие японские подразделения, в том числе на Курилах, не думали складывать оружие.

Авторы Курильской операции решили начать ее с внезапной высадки десанта на северо-западе острова Шумшу. Этот остров являлся главным опорным пунктом японцев на севере архипелага – здесь размещалась военно-морская базы Катаока.

Шумшу был крепким орешком: противник располагал пехотной бригадой, десятками танков, полком ПВО и другими частями. Сильный гарнизон дислоцировался и на соседнем острове Парамушир. Многочисленные подразделения находились на Матуа, Урупе, Итурупе, Кунашире и прочих островах. Всего японцы сосредоточили на архипелаге более 80 тысяч солдат и офицеров, оборудовали девять аэродромов и посадочных площадок общей емкостью до 600 самолетов.

Проводить операцию пришлось в крайне сложных условиях.

На стороне неприятеля играли природные факторы: частые туманы, холодная вода, сильные течения. Было понятно, что советским десантникам придется столкнуться с фанатичным сопротивлением, нужно будет брать укрепленные позиции, отражать танковые контратаки. Руководство взятием Северных Курил доверили трем военачальникам: генерал-майору Алексею Гнечко, главе Камчатского оборонительного района; генерал-майору Порфирию Дьякову, командиру 101-й стрелковой дивизии; капитану 1-го ранга Дмитрию Пономареву, руководителю Петропавловской военно-морской базы.

Сама операция началась с того, что 18 августа 1945 года в 02:35 береговая батарея № 945, располагавшаяся на камчатском мысе Лопатка, начала обстрел японских позиций на Шумшу. Обстрел этот был не первым, поэтому японцы сначала не придали ему особого значения. Кроме того, на море упал туман – и потому японские наблюдатели не сразу заметили многочисленные десантные суда, устремившиеся к Шумшу. Всего к участию привлекли 64 корабля и судна: одни везли десантников, другие шли в охранении. У самураев имелись радары – но слабенькие, несовершенные. Когда они засекли приближающиеся транспорты, японцы решили, что это американские суда, вышедшие куда-то с Камчатки. Поворот десанта к Шумшу остался незамеченным.

Первыми на остров высадились в 04:22 десантники под командованием замкомандира 138-го полка 101-й дивизии Петра Шутова. Всего под его началом было 1363 человека: неполный батальон морской пехоты, пулеметная и минометная роты, роты саперов, автоматчиков и пэтээрщиков, взвод химической и пешей разведки. Японцы оказались застигнуты врасплох: гарнизон спал, траншеи пустовали. Организованное сопротивление началось лишь через час, когда передовые советские части уже продвинулись на два километра вглубь острова.

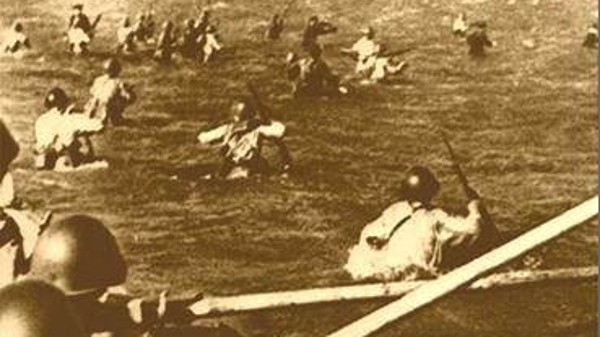

В 6:30 началась высадка основных сил 138-го полка. К этому времени японцы опомнились: две их батареи открыли шквальный огонь по приближающимся судам. Для советских войск наступили трудные минуты.

Многие десантные суда из-за перегрузки не смогли подойти вплотную к берегу: десантникам пришлось высаживаться в воду на двухметровой глубине при температуре +4 °C. Надувные лодки разрывались осколками японских снарядов. Два десантных корабля загорелись, три получили пробоины.

Советских морпехов атаковал японский 11-й танковый полк. К счастью, в распоряжении самураев были лишь легкие танки типа 95 «Ха-го» и средние типа 97 «Чи-ха» и «Шинхото Чи-ха». Как оказалось, их броня поддается противотанковым ружьям: выпущенные из советских ПТР 14,5-мм боеприпасы подбили семь танков.

В 14:00 японцы бросили в бой еще до сорока танков. Впоследствии майор Шутов так вспоминал этот момент: «Танки развернулись в боевой порядок, с грохотом приближались. На одном из них в открытом люке, держа в руках знамя, стоял японский офицер. Мы уже приготовились к отражению контратаки...». Была подана команда «Огонь!» – и выстрелы, треск очередей смешались с грохотом танков. Стреляли все. Сначала остановилась первая вражеская машина, затем вспыхнула другая. Всего через две минуты горело уже шесть японских танков.

«Однако остальные быстро приближались. Хорошо вижу перекошенное лицо японского офицера со знаменем. Нажимаю на спусковой крючок автомата. Офицер ткнулся ничком, знамя падает на землю. А еще через мгновение замирает и танк. Выстрел сержанта Костылева остановил его…», – рассказывал Шутов.

Выпущенные им пули убили, как оказалось, японского полковника Икеда Суэо, начальника 11-го танкового полка. Потеряв семь машин, японцы отступили – чтобы вскоре предпринять еще одну контратаку, столь же безуспешную.

Неприятель сопротивлялся отчаянно, но и советские воины демонстрировали чудеса героизма. Моряки Николай Вилков и Петр Ильичев навеки остались в летописи русской славы. Десантники несколько раз откатывались с высоты 171, где находился бетонный дот, огрызавшийся пулеметным огнем. Трижды в течение пяти часов эта важная позиция переходила из рук в руки. Взвод старшины первой статьи Вилкова попал под огонь. Моряки залегли: надежды на спасение не было. Тогда раненый командир подполз к доту и закрыл собой амбразуру. Моряки поднялись, но в эту минуту ударил пулемет из второй амбразуры. Спасая товарищей, ее закрыл собой Ильичев. Оставшиеся десантники поднялись в атаку и уничтожили дот гранатами.

Бои на Шумшу продолжились до 23 августа, когда японский командующий на Северных Курилах генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки, осознав безнадежность положения, капитулировал. Суммарно на Шумшу сдались свыше 12 тысяч человек. В тот же день 23 августа без сопротивления сдался гарнизон острова Парамушир – там дали себя обезоружить около 8000 солдат и офицеров. Советские потери на Шумшу составили 539 человек убитыми и 1028 ранеными.

Этот успех предопределил триумфальное завершение всей операции, ибо японские гарнизоны на остальных северных островах уже не оказали сопротивления.

Затем последовало занятие Южных Курил. Высадкой руководил вице-адмирал Владимир Андреев – опытнейший военачальник, в 1941-1943 годах возглавлявший штаб эскадры Черноморского флота. До этого, 15-16 августа, Андреев высадил десант на западный берег Южного Сахалина: там советские моряки и пехотинцы с боями заняли города Торо (Шахтерск) и Эсутору (Углегорск). 20 августа новый десант был высажен в порт Маока (Холмск). После этого отдельные части японской 88-й пехотной дивизии начали сдаваться, а 24-го согласилось капитулировать и вражеское командование на Южном Сахалине. Окончательную точку в операции поставил 25 августа десант в порт Отомари (Корсаков), через который враг уже начал осуществлять эвакуацию в Японию. На этот раз самураи сопротивления не оказали.

Из Корсакова корабли Андреева, взявшие на борт части 355-й дивизии (из 87-го стрелкового корпуса 16-й армии), 113-я стрелковую бригаду и артиллерийский полк, устремились к острову Уруп. Хотя на Урупе находились главные силы японской 129-й пехотной бригады во главе с ее командиром генерал-майором Нихо Сусуми, они 28 августа подняли руки перед 344 советскими десантниками. В тот же день на острове Итуруп капитулировали основные силы 89-й пехотной дивизии (13 500 солдат и офицеров).

Первого сентября суда с десантом прибыли на Кунашир и Шикотан – японцы капитулировали и там. В последующие несколько дней советские флаги взвились над островами Хабомаи, Анучина, Юрий, Зеленый, Полонского. Самым последним 4 сентября сдался гарнизон островов Тодо (ныне Осколки).

Всего на Южных Курилах перед советскими войсками капитулировали около 20 000 японских солдат и офицеров. Неприятель и не пытался сопротивляться – все имевшие место инциденты свелись к бегству военнослужащих и гражданского населения в Японию и порче оружия, а также прочего имущества. Всего же на Курилах оказалось пленено 50 442 японских солдат и офицеров, в том числе четыре генерала, еще около 10 000 человек успели сбежать.

Далее в планах была высадка на самый северный из японских островов – Хоккайдо. Ее отменил лично Сталин. Он знал, что американцы негативно отнесутся к появлению советских войск на Хоккайдо, и не хотел доводить отношения с уже бывшими союзниками до крайнего обострения.

Таким образом, невзирая на потери, советские войска выполнили задачу, обеспечив контроль над стратегически важными островами. Военный успех имел долгосрочное политическое значение в условиях начала холодной войны. Курильские острова вернулись в родную гавань – навечно.

Алексей Нечаев

Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

Алексей Нечаев

Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений