К началу Великой Отечественной войны Русская православная церковь переживала тяжелейший период своей истории. На территории Советского Союза закрывались монастыри, действовало всего около четырех тысяч храмов, причем более трех тысяч – на территории присоединенных в 1939 году Западной Украины и Западной Белоруссии. Катастрофически не хватало священнослужителей, большая часть из которых оказалась репрессирована.

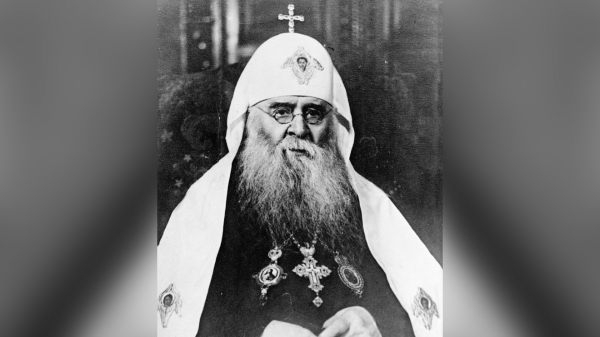

Однако, несмотря на серьезные преследования со стороны властей, Православная церковь с первых дней Великой Отечественной выступила с призывом объединить все народные силы в борьбе с общим внешним врагом. 22 июня 1941 года местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский) обратился к верующим с такими словами:

«Не в первый раз приходится русскому народу выдерживать испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы – православные, родные им и по плоти, и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью».

С аналогичным посланием обратился к пастве митрополит Ленинградский Алексий (Симанский). Уже 23 июня приходы Ленинграда начали сбор денежных пожертвований на нужды армии и помощь раненым бойцам. Всего же за годы войны в фонд обороны страны верующими было направлено 300 миллионов рублей. На эти средства были построены танковая колонна «Дмитрий Донской» и истребительная эскадрилья «Александр Невский».

Патриотическая позиция Церкви была замечена руководством страны с первых дней войны. С 16 июля 1941 года советская пресса начала публиковать положительные материалы о церкви и верующих. В «Правде» впервые были опубликованы сведения о патриотической деятельности православного духовенства. Такие сообщения в центральной прессе стали регулярными. Всего с этого времени по июль 1945 года в газетах «Правда» и «Известия» было опубликовано свыше 100 статей и сообщений, где в той или иной степени затрагивались религиозные проблемы и тема патриотического участия верующих в Великой Отечественной войне.

4 сентября 1943 года глава Советского государства Иосиф Сталин принял у себя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия, митрополита Ленинградского Алексия и экзарха Украины митрополита Киевского и Галицкого Николая. В ходе двухчасовой встречи Сталин дал разрешение на создание Синода, избрание патриарха, открытие духовных учебных заведений и даже выпуск церковного журнала.

Немало верующих в годы войны насчитывалось и среди бойцов РККА. Несмотря на проводимую в СССР мощную атеистическую пропаганду, по данным переписи населения 1937 года более половины советских граждан называли себя людьми верующими.

В большинстве случаев война лишь укрепляла их религиозные убеждения. Таким, например, был Николай Букирев – будущий схимонах Кукша. Войну он прошел минометчиком 137-й стрелковой бригады, был награжден медалью «За боевые заслуги», а демобилизовавшись, стал пономарем и позднее, уже в старости, принял монашеский постриг.

Глубоко верующим встретил войну будущий священник Борис Васильев. Еще в детстве он отказался посещать организованный в школе кружок «Юный безбожник», а уйдя на фронт, всегда носил при себе икону Святителя Николая. Во время Курской битвы красноармеец Васильев получил тяжелое ранение, несколько месяцев провел в госпиталях.

Оперировал его, кстати, выдающийся хирург, архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), канонизированный в 2000 году как священноисповедник. Окончив после войны Минскую духовную семинарию и Московскую духовную академию, Борис Васильев служил в Костромской области, потом был переведен в Куйбышевскую епархию, а позднее – в Минск, где и провел последние годы жизни.

Воцерковленным ушел на фронт и будущий архимандрит Нифонт (в миру – Николай Глазов). Окончив военное училище, в звании младшего лейтенанта командовал огневым взводом зенитно-пулеметной роты. Был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. В 1945 году получил тяжелое ранение и был комиссован. В 1949-м принял постриг, окончил семинарию и Духовную академию, 20 лет служил в штате Новосибирской епархии.

Говоря о ставших священниками фронтовиках, нельзя не отметить протоиерея Глеба (Каледу). Выходец из глубоко религиозной семьи, он прошел всю войну «от звонка до звонка», получил медаль «За отвагу» и два ордена – Отечественной войны II степени и Красного Знамени. После войны занимался наукой, став доктором геолого-минералогических наук. С 1972 по 1990 год, опасаясь преследования со стороны властей, являлся тайным священником, совершая богослужения в собственной квартире.

Немало среди будущих священнослужителей было и тех, кто уходил на фронт атеистом, а уже «в окопах под огнем» принимал решение посвятить себя служению Церкви. Как и множество своих современников, неверующим встретил войну Иван Михайлович Воронов, получивший к тому времени художественное образование. В составе 16-й гвардейской механизированной бригады дошел до Берлина. Создал целую серию фронтовых картин.

В 1950 году, поработав на пленэре в стенах Троице-Сергиевой лавры, Иван Воронов принял монашество с именем Алипий. С 1959 по 1975 год был наместником Псково-Печерского монастыря, проделав огромную работу по восстановлению обители и неоднократно спасая монастырь от закрытия.

В послевоенные годы монахами Псково-Печерского монастыря стали около полутора десятков фронтовиков.

Среди них – схимонах Иринах (в миру – Василий Казанин), награжденный орденами Славы II и III степени, монах Анания (в миру – Максим Иванович Лисовский), служивший связистом и награжденный орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».

Игумен Савва (Петр Андроникович Бондаренко) был хирургом полевого госпиталя. 28 июля 2020 года ушел из жизни старейший насельник монастыря Матририй (Марк Демьянович Шубин), в годы Великой Отечественной войны переживший немецкий плен, а после освобождения в 1944 году воевавший в партизанском отряде. До 1950 года продолжал службу в рядах Советской армии, а в 1968 году принял монашеский постриг.

Как отмечал в своих воспоминаниях упомянутый протоиерей Глеб (Каледа), Великая Отечественная война «была вещью страшной и жестокой», но вместе с этим – «временем удивительной духовной свободы». Православная церковь в годы войны сыграла важную роль в объединении всенародных сил на борьбу с общим врагом. А вера в высшие силы для многих фронтовиков стала дополнительной духовной опорой как во время боевых действий, так и в послевоенное время. В этой связи можно с уверенностью утверждать, что слова архимандрита Алипия (Воронова): «Если выживу, то обязательно уйду в монастырь» – стали своеобразным лозунгом для многих участников войны, решивших впоследствии посвятить себя служению Богу и Церкви.

Игорь Караулов

Россия перестала стесняться саму себя

Игорь Караулов

Россия перестала стесняться саму себя