В конце августа Росстат опубликовал очередные данные о числе бедных, т.е. людей с доходами ниже прожиточного минимума. «Во втором квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 18,6 млн человек, или 12,7% населения страны. При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года – 11 185 руб. и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения», – говорится в сообщении ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года есть небольшой рост числа бедных - на 2 п.п. (с 12,5% до 12,7%). В Росстате это объяснили тем, что величина прожиточного минимума за год росла быстрее инфляции (7,1% против 5%). Если бы эти показатели были схожи и оба равнялись 5%, то число бедных в стране бы не выросло, а наоборот - сократилось бы до 12,1%.

В Росстате изменили методику расчета доходов населения в конце 2018 года. Утвердили ее в марте 2019-го и предупреждают, что адекватную картину об изменении уровня бедности можно будет представлять лишь в начале 2020 года, когда подсчитают цифры за предыдущие 12 месяцев и сравнят их с 2018 годом.

Кто такие бедные

В разных странах бедных считают по-разному. Всего есть несколько концепций:

– абсолютной бедности;

– относительной бедности;

– субъективной бедности.

Субъективная – это в первую очередь опросы. Например, в 2017 году россияне заявили, что считают бедными семьи, где каждый из членов живет менее чем на 15,5 тысячи рублей – вот это и называется концепцией субъективной бедности.

Понятие бедности относительной куда сложнее. Ее вычисляют исходя из медианного дохода. Он отличается от среднего и означает, что 50% граждан имеют доход ниже этой отметки, а 50% – больше (средний просто делится на население). Например, в некоторых странах, если человек получает меньше 60% от этого медианного дохода, он считается бедным. Помимо этого, к относительной также относят и немонетарную бедность. Здесь речь идет про случаи, когда человек не может себе позволить товары и услуги первой необходимости – например, купить обувь, хлеба с молоком, постричься, снарядить ребенка в школу и так далее. То есть сначала власти должны определить необходимый минимум товаров и услуг и отталкиваться впоследствии уже от него.

Абсолютная бедность – как раз то, на чем основана статистика Росстата. Она почти всегда привязана к минимальному уровню дохода человека, а его определяет государство. В России это прожиточный минимум. У нас он может отличаться в зависимости от региона и социальной группы (дети, пенсионеры, работающие) и привязан к стоимости продовольственной корзины – то есть набору товаров и услуг, необходимому для нормальной жизни. Но есть и среднее значение на душу населения – во втором квартале 2019 года минимум составлял 11 185 рублей на человека в месяц.

Как Росстат считает бедных

По сложной формуле. «Где Ро – вероятность того, что доход будет ниже величины прожиточного минимума при распределении доходов по логнормальному закону распределения с параметрами: средним логарифмов доходов (ln xO) и средним квадратическим отклонением логарифмов доходов (oln x)».

Конечно, понять написанное выше довольно сложно. Попытаемся объяснить проще. Во-первых, откуда берутся данные: каждый квартал около 48 тысяч семей в России в течение двух недель ведут специальные дневники и заполняют опросники.

Во-вторых, Росстат тщательно анализирует сами эти семьи – где они живут, что у них с работой, какая экономическая ситуация в регионе, почем там продукты, услуги ЖКХ, как с пособиями и так далее.

Статистики вычисляют доход на душу населения, учитывая специальные «ряды распределения». Эти «ряды» разделяют россиян на разные категории: например, безработных и трудоспособных – от безработных инвалидов, детей – от пенсионеров, работающих в крупных городах – от их здоровых сверстников в селах и так далее. К ним приходится подходить с разных точек зрения, поскольку доход в пять тысяч рублей может представлять совсем разную ценность для ребенка, жителя села и мегаполиса.

Также Росстат анализирует структуру доходов и расходов. «Каждое из обследуемых домашних хозяйств в течение двух недель ведет дневниковые записи, которые представляют собой подробный ежедневный учет всех денежных расходов: на покупку продуктов питания, непродовольственных товаров, оплату услуг, уплату налогов, штрафов, различных сборов, алиментов, помощь малоимущим, деньги, отданные безвозмездно, в долг или в счет погашения долга, арендные платежи и т. п.», – говорится в методологии Росстата.

Если же говорить о доходах, в ведомстве смотрят на денежные переводы, зарплату, доходы от бизнеса и расходы на него, социальные выплаты, на стоимость собственности, наличие кредитов – все это в рамках отдельных домохозяйств в разных регионах. На что-то смотрят меньше, на что-то – больше. И вот именно этот показатель ведомство изменило в марте 2019 года.

«Новая методика существенно увеличит долю зарплат в структуре доходов (с 41% до 55%, по данным за 2017 год), но уменьшит долю доходов от предпринимательства (с 7,6 до 6,3%) и от собственности (с 5,4% до 4,3%). Доля ненаблюдаемых доходов сократится с 26% до 11,5%», – писал РБК.

СМИ с подачи РБК сразу привязали новую методику расчета к «уровню бедности», хотя меняли в Росстате подход к изучению доходов населения в целом.

«В связи с некорректными сообщениями ряда СМИ Росстат вынужден уточнить: измерение уровня бедности осуществляется с 1992 года по одной и той же методике. За все это время ее изменений не было и не планируется в будущем», – заявили в Росстате.

А вот что касается метода измерения доходов и расходов, в марте ведомство действительно изменило его, постаравшись сделать более точным. Число исследуемых показателей выросло с 32 до 59 (сюда как раз входят и все перечисленные выше параметры).

В общем, работа ведется с двух фронтов – Росстат сначала учитывает все данные о семьях, а семьи уже далее сами сообщают ведомству о своей деятельности. Затем все эти показатели сводят воедино и получают данные о доходах населения, в том числе по числу бедных – их от остальных черной полосой отделяет уровень прожиточного минимума.

Глеб Простаков

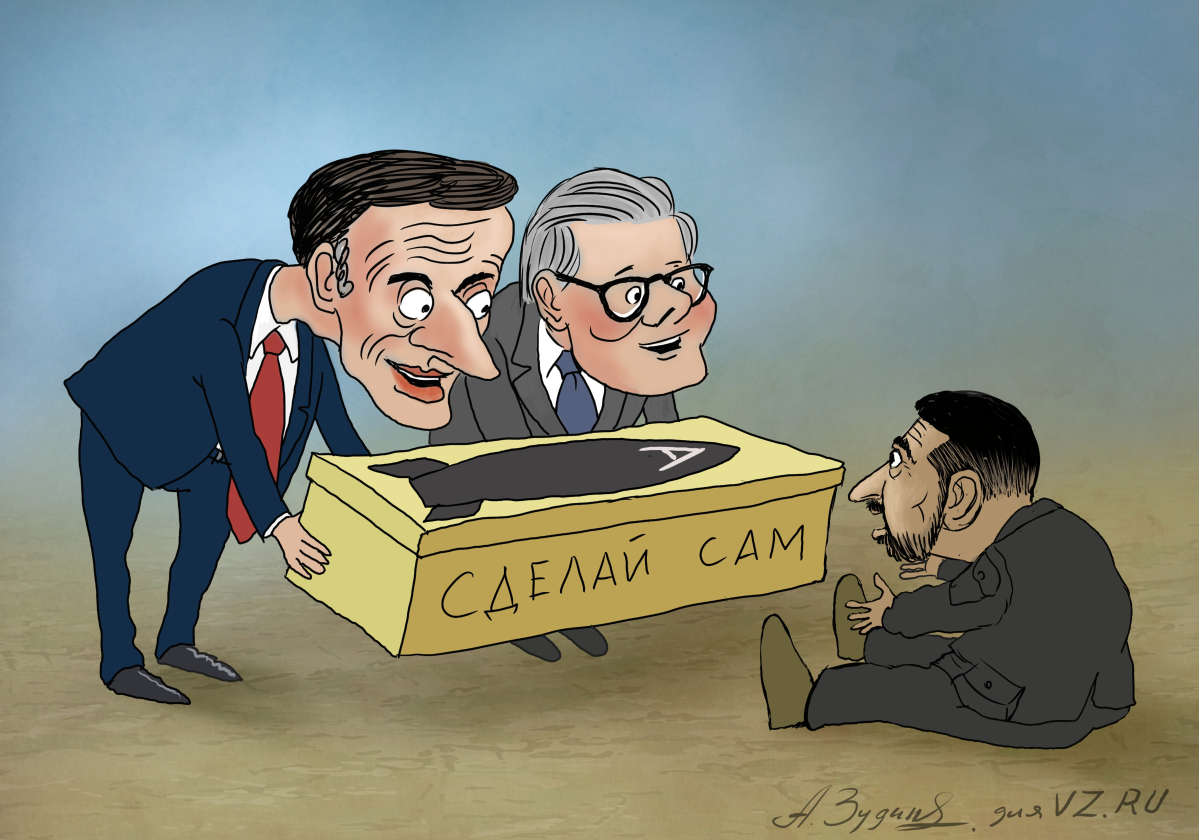

Украинский кризис разрешат деньгами

Глеб Простаков

Украинский кризис разрешат деньгами