Для Союза писателей России участие в Анкарской книжной ярмарке стало важной проверкой дееспособности обновленной организации, которая пытается возродить лучшее из наследия писательского союза советских времен. Примечательно, что новый руководитель СПР Владимир Мединский волей русской истории оказался связан с турецкой землей – правда, не с Анкарой, а со Стамбулом, где он вел трудные переговоры с представителями киевского режима.

Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь»: огромный зал плотно заставлен лотками и стендами бесчисленных книжных издательств; на них представлено множество книжных серий самой разной тематики.

Ярмарка привлекает сотни тысяч посетителей. Если в будние дни в зале еще относительно свободно, то в выходные у входа выстраивается длинная очередь, в которой можно встретить и семьи с детьми, и модную молодежь, и светских девушек в мини-юбках, и религиозных девушек с покрытыми головами. В эти дни на площадку перед выставочным центром Congresium съезжаются шумные торговцы традиционными бубликами-симитами с огромными коробками своего товара. А в самом выставочном центре, помимо торговли книгами, были организованы встречи с литераторами, и мы видели колоссальные очереди за автографами турецких писателей, какие у нас стоят разве что к Захару Прилепину.

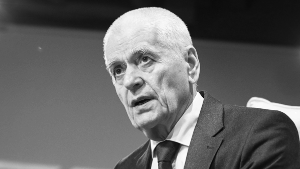

Таков праздник книги, на который в этом году Россия была приглашена в качестве почетного гостя. Об этом знал весь город: повсюду на улицах мы видели рекламные щиты с портретом главного человека российской делегации – писателя Юрия Полякова. Таким образом, никакой отмены русской культуры в Турции нет. Эта страна открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

По моим внешним впечатлениям, Турция – не менее читающая страна, чем Россия, а цены на книги тут, возможно, не так отпугивают читателя, как у нас; по крайней мере, на некоторых стендах можно видеть выгодные предложения: 3 книги по 300 или 350 лир (600-700 рублей). Есть и общие проблемы: на открытии выставки наделал шуму один турецкий писатель, который задал вопрос: почему государству нет дела до литературы, почему мы не видим тут министра культуры республики?

Дело в том, что литературой в Турции заведует министерство культуры и туризма, и вы сами понимаете, насколько туризм местным чиновникам интереснее книжек. Но сходная ситуация и в России, где литература приписана к ведомству совсем иного профиля – Минцифры. Однако теперь «литературная власть» заметно перераспределяется, и литераторы России приехали в Анкару именно как посланцы писательского союза, а не цифрового ведомства.

Как это сказалось на составе делегации? Если раньше нашу страну на международных книжных событиях представляли почти исключительно писатели, занимающие «нейтральную» позицию (вне политики, ни слова про СВО), то в этот раз в Анкару поехали авторы, открыто поддерживающие Россию, в том числе поэты Анна Ревякина, Александр Пелевин, Алексей Остудин, прозаик Дмитрий Орехов. На стенде России посетителей встречали не только традиционные кокошники, но и книги о спецоперации, такие как «Я – воин СВО» Артема Драбкина.

При этом тема войны, в которую оказалась вовлечена Россия, без предубеждения воспринимается и турецким читателем, и турецким издателем. Маленький сборник наших военных стихов вышел в Турции под названием «Бессмертная русская речь» в том же издательстве, которое выпускает многочисленные книги про Мустафу Кемаля Ататюрка, культ которого в Турции значительно шире советского культа Ленина. На презентации сборника звучали – на территории страны НАТО – стихи про СВО, Донбасс, Моторолу, и мы не получили ни одного провокационного вопроса.

Русская литература для турок – это, конечно, прежде всего проверенная классика. Дмитрий Орехов спустился в метро Анкары и сразу же увидел там человека, читающего Достоевского. Разумеется, его портретом и портретами Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова был украшен российский стенд. Интерес турецкой публики к современным российским авторам тоже отталкивается от классиков. Так, одна из книг, презентованных на ярмарке, называется «Кто, кроме Толстоевского» (автор – Атаол Бехрамоглу). А переводчик Угур Бюке, рассказывая о современных писателях, изданных только в одном турецком издательстве (Alfa Kitap), упоминал в том числе и таких авторов, о которых, я уверен, и в России знает от силы человек двести.

Когда-то в развитии русской литературы был такой фактор, как западные слависты. Они приезжали в СССР как на ярмарку талантов, отбирали тех, кто им ближе, устраивали публикации. Встреч с ними искали, им пытались понравиться. Теперь на смену западным славистам пришли турецкие русисты. С ними, конечно, у нас совсем другие отношения, построенные на взаимном товарищеском интересе.

К примеру, Орчун Алпай, который никогда не был в России, но прекрасно знает и русский язык, и русский менталитет, перевел на турецкий роман Александра Пелевина «Покров-17». В Анкарском университете мы встретили Артура Бостанджи – переводчика Куприна. Он поразил меня знанием раннего очерка Куприна о Юзовском металлургическом заводе, который и в России мало кто читал.

- Русская культура наконец проснулась

- «Мягкой силе» России нужны деньги и иностранный опыт

- Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

Почему же Турция стала столь гостеприимной землей для современного русского слова? Спасибо за это надо прежде всего сказать «Русскому дому» в Анкаре, руководитель которого Александр Сотниченко самоотверженно продвигает нашу литературу. Благодаря ему в эти дни в Анкаре собралось и общалось с нами много друзей России – переводчиков, филологов, исследователей.

Хотелось бы, чтобы и в других странах были такие же активные «Русские дома», но, во-первых, энтузиастов много не бывает, а во-вторых, в системе Россотрудничества не так много ресурсов. Нужно перевести автора на иностранный язык, потом привезти его в страну, познакомить с местным читателем, и только так, постепенно, эта работа начнет давать нужный России результат.

Существует организация, которая должна этим заниматься – Институт перевода. Но он живет сам по себе и зачастую переводит совсем не тех авторов, в продвижении которых заинтересовано государство – например, генерирует нескончаемый поток переводов Гузель Яхиной. На взгляд Сотниченко как практика в деле пропаганды русских книг, Институт перевода нужно подчинить Союзу писателей, и тогда его работа станет более осмысленной и полезной.

«Вы говорите, что у России и Турции много общего, но в чем состоит это общее?» – спросили у меня на презентации нашего сборника. Я ответил, что общее у нас – это византийское наследие, которое обе наши страны одинаково ценят, но по-разному интерпретируют. Но и это еще не все. В Музее анатолийских цивилизаций мы увидели печать в форме двуглавого орла, которую использовали хетты, древние жители этой земли, 3,5 тыс. лет тому назад. Объединяет нас и то, что обе страны находятся на месте погибших империй, Османской и Российской, и вынуждены выяснять свои непростые отношения с имперским наследием. У нас есть противоречия между красными и белыми, у них – между светскими и религиозными. У обеих стран есть этнические проблемы, и было бы интересно поговорить о том, как эти проблемы могут решаться.

Словом, пространство для разговора между Россией и Турцией огромно, и кому как не литераторам вести этот разговор.