Примерно десять лет назад в пригороде Буэнос-Айреса мне довелось побывать в гостях у пожилой русской эмигрантки Марины Александровны Гершельман, внучки московского генерал-губернатора. Незадолго до моего визита она закончила издание воспоминаний своего отца Александра Сергеевича Гершельмана о своем пути в Северо-Западной (белой) армии.

Дом находился на окраине пригорода Вижа-Бажестер. Уже немного неблагоприятной окраине. Сам дом при этом не выглядел капитальным строением. Он был построен на скорую руку как своего рода «временное убежище», что его хозяйка и подтвердила. Однако внутри было очень много вещей, напоминающих о яркой жизни ее семьи, прежде всего отца. Очень много предметов с символикой пажеского корпуса, фотографий, картин с видами дореволюционной России. На стенах в паспарту были вывешены гравюры из журнала «Нева».

Меня удивил сильный контраст между расположением дома, его внешним видом и содержанием. Марина Александровна никогда не жила в России, родилась она уже в эмиграции в Вене и почти всю свою жизнь прожила в Аргентине. Только в 1990-е годы она посетила Россию. Это был единственный человек, кого я когда-либо встречал, кто натурально писал в дореволюционной орфографии. Марина Александровна – идеальный образ представительницы эмиграции, «увезшей Россию с собой». Люди, подобные ей, в достаточной степени романтизированы в российской культуре. И то, что они делали, нередко рассматривается как подвижничество.

Но есть ли в этом счастье? Когда в доме человека, которому более 80 лет, практически нет следов его собственной ярко прожитой жизни, но все говорит о яркой жизни представителей двух предыдущих поколений, тех, которые были еще в России. Отдельный вопрос, насколько такой пристальный фокус на прошлом полезен для самой культуры и истории?

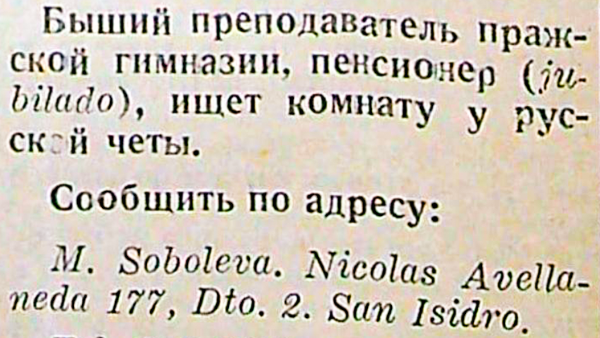

Среди многочисленных источников по истории русской эмиграции в Аргентине, одной из наиболее интересных вещей являются газетные объявления. Например, в одной эмигрантской газете 1974 года встречается такое: «бывший преподаватель пражской гимназии ищет комнату у русской четы». Мысль, которая сразу приходит в голову, это насколько же у человека не было никаких других ярких вещей за последние 30 лет, что он так себя позиционирует. Все эти бывшие преподаватели, бывшие генералы, бывшие товарищи министра выглядят очень грустно. Даже на пожелтевшей бумаге старых газет.

Один из видных представителей русской эмиграции второй четверти ХХ века Иван Солоневич в своей книге «Народная монархия» пишет об этом феномене, но под несколько иным углом: «…например, в Праге существовало 148 русских организаций со 148 председателями, 296 товарищами председателя и т. д.: все-таки какой-то чин. Для людей, к чину привычных, и ничего за душой, кроме чина, не имеющих, это было каким-то внутренним выходом. Отсюда же возникли союзы бывших губернаторов и даже союзы бывших вице-губернаторов. Не принимайте, пожалуйста, всего этого балагана за русскую эмиграцию: под властью и попечительством этих председателей состояло не больше 1% русской эмиграции, остальные 99% прозябали, бедняги, безо всякого начальства вообще».

Из недавнего прошлого вспоминается, что в те же самые 2010-е годы в сообществе соотечественников в Аргентине говорили об одном предприимчивом гражданине, бывшем замминистра СССР. И это звучало противоречиво, но еще вызывало некоторое уважение.

Понятно и даже объяснимо, когда кто-то «бывший» заявляет так о себе в коротком промежутке после какого-то потрясения, лишившего его статуса «действующего». Но когда это является главным определяющим понятием человека на десятилетия, а то и на всю жизнь, это потрясает. Лишь в справочнике нам достаточно одной строчки такого рода, чтобы понять о ком идет речь. Но когда ты видишь за этим живого человека, ты видишь прижизненную эпитафию. И это, наверное, главный урок истории русской эмиграции. Примеров людей, успешно интегрировавшихся, которые смогли выстроить свою жизнь на новом месте, сделать ее ярче своей жизни на прежнем месте – десятки; но примеров судеб, погруженных в ностальгические воспоминания и поддержание и сохранение живой истории – сотни тысяч.

Другой частью русской эмиграции начала ХХ века были рабочие семьи, как правило, не имевшие никаких особых привилегий, а поэтому и не называвшиеся «бывшими». Однако в их случае драматизм истории заключался в большем желании реализоваться в обществе в новой стране, пусть не самим, так хотя бы детям. Для ускорения процесса на алтарь интеграции было положено внутрисемейное общение на родном языке. Родители говорили с детьми на ломаном испанском, а дети вырастали без способности говорить со своими родителями о вещах более сложных, чем ингредиенты блюд и предметы одежды. Во втором или третьем поколении таких людей ждала полноценная реализация, но с непреодолимым языковым и культурным барьером по отношению к своим родителям-эмигрантам, потерей способности общаться внутри семьи.

- Релокантам предстоит важный выбор

- FT сообщила о возвращении в Россию бежавших релокантов

- Релокантов предложили штрафовать дистанционно за дискредитацию ВС

Еще пару десятилетий назад феномен русской диаспоры и ее возможного использования в качестве мягкой силы был интригующе модным в России. Опираясь на опыт других стран, представлялось, что и у нас получится использовать это как политический ресурс. Но выходило, что либо кто-то хранит русскую культуру в неподвижно замерзшем состоянии и при этом не имеет никакого влияния на общество страны пребывания, либо кто-то может иметь связи, но уже сильно оторван от культуры, языка и интересов России, и выстроить взаимопонимание с ними сложнее, чем со многими другими гражданами-несоотечественниками.

По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

В последние полтора года в Буэнос-Айресе мне довелось встретиться с новыми эмигрантами. Людьми, которые именно мыслят себя как эмигранты. Это новый феномен для XXI века, но хорошо знакомый по XIX и XX векам. В разговорах с ними нередко звучат определения «бывший глава отдела Яндекса», «бывший сотрудник Эрмитажа», «бывший студент МГУ». А все безвозвратно релоцировавшиеся криптонаставники, нейроинвесторы и стартаперы-либертарианцы уже завтра станут кондовыми хранителями русской культуры 2010-х.

В какой-то степени русское зарубежье – это резервная копия русской массовой культуры периода своего исхода. А миссия и судьба русской эмиграции не быть предприимчивыми и успешными, а становиться неприкаянными призраками-хранителями застывшего времени.