Психотерапевт Кульгавчук: Профессиональное выгорание у поколения Z – это не лень и не слабость

Поколение Z (зумеры) – те, кто родился между 1997 и 2012 годами – все чаще сталкивается с профессиональным выгоранием в самом начале трудового пути. Представители этого поколения взрослели в условиях цифровой революции, экономической нестабильности и трансформации традиционных ценностей. Многие молодые специалисты уже через год-два работы испытывают эмоциональное опустошение, теряют интерес к профессиональной деятельности и начинают сомневаться в осмысленности своего труда.

Для страдающих от выгорания главное помнить, что забота о себе – это не эгоизм, а необходимое условие для того, чтобы быть способным заботиться о других. Начинать нужно с малых, но конкретных шагов по восстановлению своих ресурсов, не бояться просить о помощи как у близких, так и у специалистов. Выход из состояния выгорания возможен, но это требует времени, терпения и системного подхода, сказал в интервью газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

ВЗГЛЯД: Евгений Александрович, может ли наступать выгорание в таком возрасте – в начале рабочего пути?

Евгений Кульгавчук: В последние годы ко мне, как к практикующему психотерапевту, все чаще обращаются встревоженные родители представителей поколения Z. Их тревога понятна: молодые люди, только вступающие на профессиональный путь или находящиеся на его начальных этапах, демонстрируют симптомы, классически ассоциирующиеся с выгоранием – апатию, хроническую усталость, снижение продуктивности, цинизм и потерю интереса к работе, которую, казалось бы, они сами выбрали.

Выгорание у зумеров в начале карьерного пути – не миф и не блажь, а серьезная проблема, подкрепленная современными реалиями труда, цифровой средой и социально-экономическим контекстом. Родителям важно понимать: их дети сталкиваются с уникальным набором вызовов. Обесценивание переживаний молодого человека или девушки только усугубит ситуацию. Ключ – в открытом диалоге, поддержке и поощрении обращения за профессиональной помощью при необходимости.

ВЗГЛЯД: Как часто это поколение сталкивается с выгоранием в России?

Е. К.: Глобальная статистика по выгоранию именно у российских зумеров ограничена, косвенные данные и клиническая практика рисуют тревожную картину. Во-первых, по данным исследований НИУ ВШЭ, которое было проведено в 2021–2022 годах, уровень стресса и тревожности среди молодежи остается стабильно высоким, значительно превышая показатели старших возрастных групп. К факторам, которые на это повлияли, причисляют давление социальных сетей, экономическую нестабильность, информационную перегрузку, страх несоответствия ожиданиям.

Во-вторых, это поколение действительно испытывает раннее профессиональное напряжение. Мониторинг экономики образования ВШЭ, обнародованный в 2023 году, указывает на рост числа молодых специалистов, испытывающих трудности с адаптацией на первом рабочем месте.

До 40% респондентов в возрасте 18–25 лет отмечали чувство постоянной усталости и эмоционального истощения, связанного с работой или учебой, совмещенной с работой.

В-третьих, об этом свидетельствуют изменения на рынке труда. Согласно данным Росстата и сервиса по поиску работы HeadHunter, наблюдается рост доли проектной работы, фриланса и гибридной занятости среди молодежи. Эта гибкость часто сопряжена с отсутствием четких границ между работой и личной жизнью, нестабильностью дохода и необходимостью постоянного самообучения – ключевыми факторами риска выгорания.

И последний фактор – неврологические обращения. Росздравнадзор фиксирует устойчивый рост обращений молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет к неврологам, психотерапевтам с жалобами на нарушения сна, хроническую усталость, апатию, снижение когнитивных функций – симптомы, часто сопутствующие или маскирующие выгорание.

ВЗГЛЯД: Почему именно зумеры особенно уязвимы?

Е. К.: Это не просто «проблемы поколения» в смысле капризов. Это совокупность ряда объективных факторов. Люди сегодня как бы «всегда на связи». Цифровая среда стирает границы. Рабочие чат-боты и почта доступны 24/7, создавая перманентное ощущение необходимости быть включенным.

Далее, зумеры привыкли быстро потреблять огромное количество контента – через короткие видео, мемы, посты в социальных сетях. Воспринимать информацию людям этого поколения проще небольшими фрагментами. Из-за клипового мышления может порой страдать системность и усидчивость.

Также виноваты перфекционизм и сравнение. Социальные сети формируют искаженное представление об успехе, порождая нереалистичные ожидания к себе и страх «отстать».

Кроме того, у этого поколения наблюдается изменение самих трудовых ценностей. Зумеры чаще ищут смысл и баланс в работе, а не просто стабильность. Они ценят открытость, честность и индивидуальность как в личном общении, так и во взаимодействии с работодателями. Столкновение с рутиной, бюрократией или токсичной корпоративной культурой приводит к быстрому разочарованию.

Ну и, опять же, немало на них повлияла пережитая недавно пандемия. COVID-19 серьезно нарушил процессы социализации, обучения и входа на рынок труда для этой категории, усилив тревогу и неуверенность.

ВЗГЛЯД: Какие на сегодняшний день есть способы борьбы с выгоранием?

Е. К.: Борьба с выгоранием – это системная работа. Для начала необходимо прийти к осознанию и признанию – нужно честно себе сказать, что есть проблема. Это не лень и не слабость, а состояние истощения ресурсов. Игнорирование только усугубляет ситуацию.

Второй шаг – необходимо провести анализ источников стресса. Лучше взять листок или открыть компьютер, заметку в телефоне, что удобно использовать, и выписать все, что вызывает напряжение на работе и в жизни. Далее необходимо подумать и также записать, что можно изменить, что делегировать, а от чего можно отказаться. Необходимо все это конкретизировать. Я обычно рекомендую составить таблицу, которую впоследствии просто анализировать вместе со своим врачом.

Далее нужно восстановить границы. Следует четко обозначить рабочие часы. Не нужно бояться отключать уведомления после работы, не проверяйте рабочую почту в выходные, научитесь говорить «нет» сверхурочным, если они не критичны.

Обозначьте личное время. Защищайте его так же ревностно, как рабочее. Даже 30 минут в день «на себя» – чтение, ванна, прогулка – важны. Качественный отдых позволяет сохранять работоспособность.

ВЗГЛЯД: А если делегировать задачи некому и начальство твердит, что только вы с этим справитесь?

Е. К.: Если вы столкнулись с выгоранием, то вам, помимо прочего, стоит пересмотреть приоритеты, снизить нагрузки. Постарайтесь честно оценить свой список дел, оцените, что действительно важно и срочно, а что можно отложить или убрать. Не стремитесь быть идеальным работником, родителем и супругом одновременно. Все дела сделать и причем безупречно, невозможно.

Помогает и поиск микро-радостей и хобби: вспомните, что приносило удовольствие раньше, или найдите новое. Даже маленькие моменты позитива (чашка любимого чая, музыка, короткая игра с ребенком без мыслей о работе) помогают перезагрузиться. Кому-то нравится спокойно послушать музыку, порисовать, а кому-то поиграть с друзьями в пляжный волейбол. Нужно вспомнить то состояние.

Если у вас доверительные отношения с руководителем, обсудите свое состояние. Возможно, есть варианты: корректировка задач, временное снижение нагрузки, удаленные дни. Следует изучить корпоративные программы поддержки психического здоровья, если таковые есть, а их часто работники просто не замечают.

А иногда полезно запланировать перемены. Если работа – основной источник выгорания и ситуация не меняется на протяжении долгого времени, начните по мере сил думать о смене деятельности, предпринимать к этому какие-то шаги. Обновляйте резюме, изучайте рынок, проходите курсы. Само наличие плана действий снижает чувство безысходности.

ВЗГЛЯД: Какова роль близких людей в борьбе с выгоранием?

Е. К.: В такой период социальная поддержка просто необходима. Общайтесь с близкими, друзьями, коллегами, которым доверяете. Проговаривание проблем снижает их тяжесть.

Психотерапия тоже выполняет эту функцию и помогает восстановиться быстрее. Не стесняйтесь просить о помощи близких по уходу за детьми или же по бытовым вопросам. А если симптомы сильны (стойкая апатия, суицидальные мысли, панические атаки, полная неспособность работать), обращение к психотерапевту или психиатру уже обязательно. Терапия (когнитивно-поведенческая, схема-терапия и другие) – наиболее эффективный инструмент для глубокой проработки причин выгорания и выработки стратегий совладания. Врач-психотерапевт может назначить и медикаментозную поддержку, если это необходимо.

Геворг Мирзаян

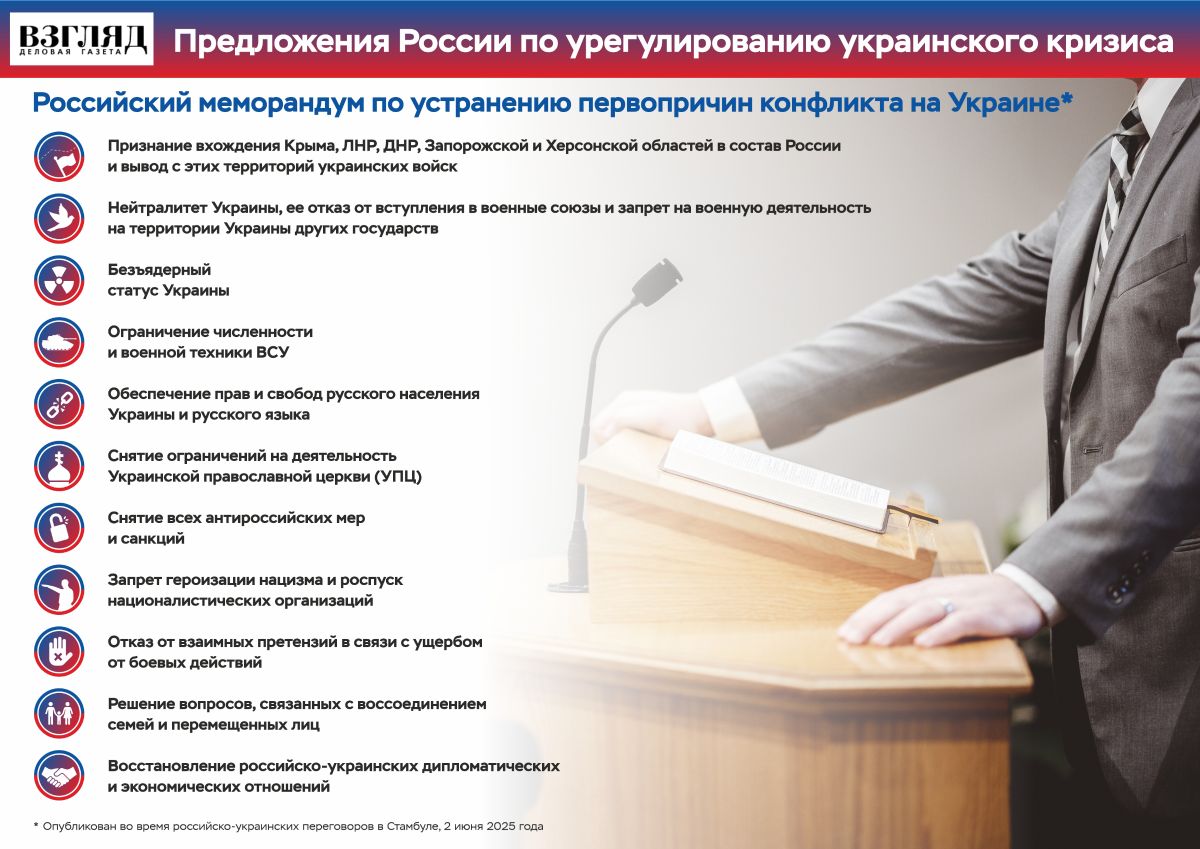

Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

Геворг Мирзаян

Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе