Совокупное население Польши и Румынии составляет 56 млн человек – это почти на 1/3 больше, чем количество граждан (37 млн) всех остальных стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в Евросоюз и НАТО после холодной войны. Такое соотношение означает, что политическое развитие этих двух стран является одновременно наиболее репрезентативным и наиболее важным для положения во всем западном пограничье России.

Если рассуждать в категориях международной политики, то мобилизационный потенциал государства даже в эпоху беспилотников является важнейшим показателем того, какую ценность оно из себя представляет. Поэтому именно Польша и Румыния имеют значение в планировании наших отношений с Европой и ее восточным флангом. То, как развиваются эти страны, показывает одновременно, куда движется Восточная Европа и какие озабоченности она может создать в будущем для российской внешней политики. Пока все выглядит менее драматично, чем можно было бы ожидать на основе публицистических суждений. Однако борьба там будет разворачиваться нешуточная.

Предварительные результаты выборов в обеих странах не стали сенсацией. Даже в случае с Румынией, где вероятность победы антисистемного кандидата выглядела наиболее высокой. Там общество расколото, националисты проиграли, но имеют неплохие шансы укреплять свое положение. В Польше основные националистические кандидаты получили больше голосов, чем представитель «проевропейской» партии «Гражданская платформа»: предстоит второй тур выборов, результат которого интригует.

Выглядит все так, как будто политические системы крупнейших стран Восточной Европы идут вразнос и рушатся все схемы, которые могли бы обеспечить их постепенное переваривание Евросоюзом. Можно считать, что эти выборы даже положили конец всему так называемому посткоммунистическому периоду развития наших бывших союзников по Варшавскому блоку – они вступили в намного более непредсказуемый период своей истории.

Выгодно это для России или опасно? Ответ зависит от того, как повлияет происходящее на отношения Польши и Румынии с основными странами Западной Европы. А также находящимся под их контролем Брюсселем.

После падения в конце 1980-х годов коммунистических правительств все страны Центральной и Восточной Европы пошли по, в общем-то, похожему пути. Везде были отстранены от власти прежние элиты, только отдельные представители которых смогли занять место в новых правительствах.

На всем пространстве, которое Запад смог после 1991 года оторвать от России, руководящие позиции заняли достаточно средние по способностям и умеренные по взглядам деятели, основным требованием к которым был высокий уровень русофобии. Но не национализма, поскольку это политическое кредо виделось в качестве угрозы уже для самих властей ЕС и его ведущих государств. А русофобия в странах, непосредственно граничащих с Россией – это история, легко управляемая со стороны Западной Европы. Тогда это все поддерживали американцы, отчасти даже делегировавшие Парижу и Берлину управление восточноевропейцами.

Основная задача новых режимов состояла в том, чтобы без особых осложнений привести свои народы к членству в НАТО и Евросоюзе. А затем и к участию в зоне евро, что гарантировало жесткую привязку их экономик к германской. Исключения из этого правила были: Польша всегда находилась на особом положении у американцев и ей было позволено не становиться экономическим придатком Германии.

Венгрия достаточно быстро показала свой нрав – в 2010 году там к власти пришло консервативное движение во главе с Виктором Орбаном. Несколько позже несистемные силы пришли к власти в Словакии. Однако страна уже участвует в единой европейской валюте и не располагает даже ограниченным экономическим суверенитетом. Балканские страны – Румыния и Болгария – тихо шли следом за «лидерами» и только в прошлом году стали полноценными участниками внутренней свободы передвижения в ЕС. Как раз ко времени, когда вся эта конструкция начала трещать по швам под грузом нерешаемых годами проблем.

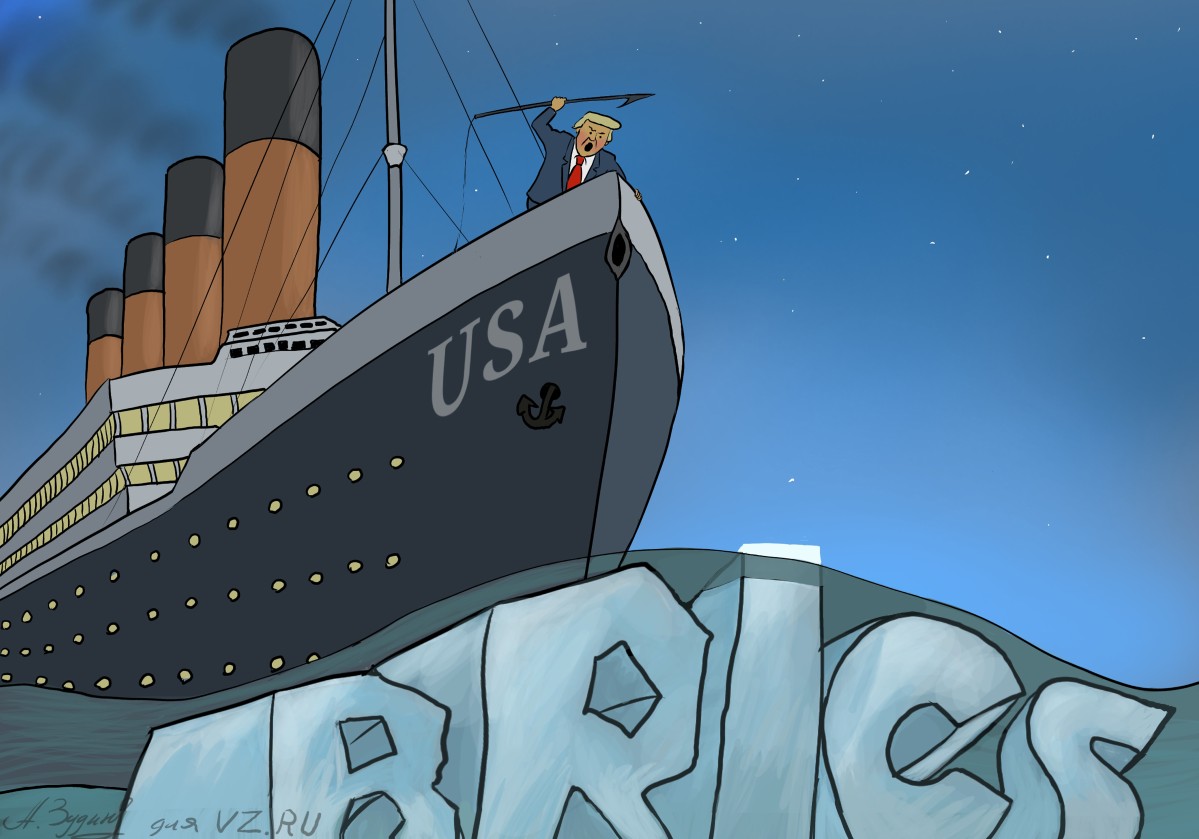

Эти проблемы, как мы знаем, связаны с неспособностью правителей крупных стран Западной Европы создать для Евросоюза образ будущего как в политике, так и в экономике. Это значит, что для них на первом месте оказалась задача сохранить свои позиции основных получателей выгод от всего, что происходит на восточных и южных окраинах. При таком раскладе даже поддержание современного уровня доходов Франции или Германии требует все большего обнищания остальных крупных и малых стран Европы. Тем более что это вполне отвечает и политическим задачам.

Главная причина того, что правители Германии, Франции или Британии не решаются перейти к прямому конфликту с Россией – их собственные граждане, которые совершенно не собираются умирать на полях сражений. При всех экономических сложностях на Западе там еще очень далеко до тех масштабов бедности и отчаяния, которые сопровождали возникновение милитаризма и фашизма в первой половине XX века. Возможности использовать Украину не безграничны и финал драмы уже просматривается. А это значит, что продолжение политики противостояния с Москвой требует от Берлина, Парижа или Лондона привлечения иных человеческих ресурсов.

Определенные возможности для этого могла бы создать успешная интеграция в рамках Европейского союза. За последние десятилетия Евросоюз превратился в машину по выкачиванию ресурсов из беднеющих стран периферии в центр – на пользу Германии, Франции и узкой группе их ближайших сателлитов вроде Нидерландов, Бельгии или Австрии.

- Победу русофоба в Румынии продавили из-за границы

- Полонист: Итоги первого тура выборов подтвердили, что Польша «правеет»

- Выборы в Румынии подрывают политическую уловку Евросоюза

При таком раскладе даже сравнительно крупные государства вроде Испании, Италии или тех же Польши с Румынией были бы обречены на то, чтобы стать постепенно поставщиками рабочей силы и потребителями товаров, произведенных немцами и французами. Результатом стало бы их постепенное обнищание и превращение в некое подобие несчастных Украины или Молдавии. А это значит – появление там больших масс населения, которым особенно нечего терять. И которые могут быть сравнительно легко использованы в качестве «пушечного мяса» в бесконечной борьбе против России.

Поэтому нам только выгодно, если Польша и Румыния будут устойчиво развиваться и даже богатеть. А сценарий их упадка устраивает тех, кто ставит своей единственной задачей продлевать насколько можно долго привилегированное существование узкой группы государств и их элит. Возглавляют эту группу в Европе две страны – Франция и Британия, остающиеся на протяжении столетий главными противниками России. За ними следует Германия, извлекающая свои экономические выгоды, но лишенная возможностей на самостоятельные внешнеполитические интриги.

Французские власти даже способны на то, чтобы активно вмешиваться в избирательный процесс в той же Румынии, требовать от интернет-платформ ограничивать возможности оппозиции. При этом франко-британскому единству целей совершенно не препятствует выход Лондона из Евросоюза: в основном вопросе европейской внешней политики – ограничении, где только можно российских интересов – между ними царит полное единодушие. Поэтому именно Париж всячески проталкивает новые формы сотрудничества Евросоюза с Британией в военно-политической сфере.

Главное препятствие для осуществления таких планов – это революционные процессы в центре западного мира: США. Они неизбежно откликаются непослушанием малых и средних государств по отношению к их «кураторам» из Западной Европы. Мы не можем даже думать, что лидеры Польши и Румынии будут проводить политику, дружественную России – для этого у них нет никаких оснований. Однако сейчас Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным, но для России главное не это. На первом месте – насколько Польша и Румыния будут контролироваться или нет нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Сокращение такого контроля позволит им развиваться экономически и даже сравнительно процветать, усиление – сделает «пушечным мясом».

Пока результаты противостояния выглядят неопределенными, но основания для оптимизма есть.