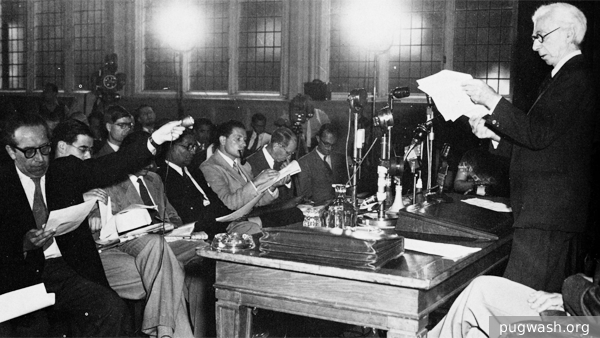

Движение, а точнее неформальный клуб мировых ученых (в основном технарей, но попадались и философы) назвали по канадскому городку Пагоуш (Pugwash), в котором в эти же дни состоялась первая встреча подписавших обращение светил науки. Встречу финансировал канадско-американский миллиардер и общественный деятель Сайрус Итон – близкий к Рокфеллеру и большой друг Советского Союза.

Именно Итону, уроженцу Пагуоша, принадлежала в хрущевскую эпоху идея постройки современного бизнес-центра в Москве и газопровода в Сибири. Впоследствии эти проекты перекупил у него Арманд Хаммер. Газопровод построили только в наши дни и без американских инвестиций, а Центр международной торговли на Краснопресненской набережной, известный в народе как «хаммеровский», стоит до сих пор, хотя и потерял былую роскошь и значение главной международной торговой площадки СССР.

Строго говоря, Альберт Эйнштейн формального отношения к работе Пагоушского движения не имел. Он умер за несколько месяцев до первого заседания движения в Пагоуше, но меморандум готовился долго (его написали британский философ-пацифист Бертран Рассел и нобелевский лауреат физик Фредерик Жолио-Кюри). Эйнштейн успел подписать меморандум незадолго до смерти, и его имя осталось в истории движения, как наиболее авторитетного на тот момент ученого планеты. В этом не было подвоха или передергивания: взгляды Эйнштейна действительно полностью совпадали с заявленными в меморандуме основными позициями.

Пагоушское движение изначально было проникнуто духом пацифизма и идеализма, верой в торжество прогресса и мессианской ролью ученых. Со временем движение несколько раз мутировало, им манипулировали различные силы, но общий набор присущего движению благостного идеализма оставался неизменен.

«Мы должны научиться мыслить по-новому. Мы должны научиться спрашивать себя не о том, какие шаги надо предпринять для достижения военной победы тем лагерем, к которому мы принадлежим, ибо таких шагов больше не существует; мы должны задавать себе следующий вопрос: какие шаги можно предпринять для предупреждения вооруженной борьбы, исход которой должен быть катастрофическим для всех ее участников?» – говорилось в меморандуме.

Смысл Пагоушского движения изначально был в объединении (сейчас сказали бы: создании площадки) ученых и из капиталистического лагеря, и из стран социализма, в первую очередь СССР, для предотвращения ядерной войны, всеобщего разоружения и постановки научно-технического прогресса под контроль с целью недопущения изобретения новых, еще более разрушительных видов вооружений. Одним из катализаторов появления такого движения было быстрое совершенствование ядерного вооружения, в частности испытания водородных бомб на атолле Бикини.

«Общественность и даже многие государственные деятели не понимают, что будет поставлено на карту в ядерной войне… Одной водородной бомбы хватило бы для того, чтобы стереть с лица Земли крупнейшие города, такие как Лондон, Нью-Йорк и Москва, – сказано в обращении.

– ...Самые большие специалисты единодушно утверждают, что война с применением водородных бомб вполне может уничтожить род человеческий. ...Поэтому, вот вопрос, который мы ставим перед вами, вопрос суровый, ужасный и неизбежный: согласны ли мы уничтожить человеческий род, или человечество откажется от войн?».

Это прекраснодушие имело под собой основу в виде попыток еще во времена Англо-бурской войны запретить самое страшное на тот момент оружие – пулеметы. Был и положительный пример: отказ ведущих стран от применения химического и бактериологического оружия. В время Второй мировой войны оно практически не применялось. Правда, есть мнение, что отказ от использования химоружия был связан не с благими намерениями, а в силу его низкой эффективности в изменившихся условиях боевых действий.

Важнейшей особенностью Пагоушского движения была, однако, не сама идея отказа от ядерного оружия. Движение фактически декларировало требование поставить под контроль весь научно-технический прогресс, причем силами самих ученых.

Те самые люди, которые изобрели и создали ядерную бомбу, ужаснувшись от содеянного, теперь пытались загнать джинна обратно в бутылку.

В СССР Пагоушское движение поддержали, хотя обычно к идеям, идущим с Запада, относились с недоверием. Во-первых, в соцлагере тоже были сильны пацифистские настроения. Во-вторых, в СССР тоже истово молились на научно-технический прогресс. Ну и в-третьих, Пагоушское движение выглядело как еще один механизм морального давления на капиталистический мир. Как бы сейчас сказали – «инструмент мягкой силы», который сами же капиталистические ученые и предоставили. Все-таки авторитет ученых, подписавших меморандум и затем участвовавших в первом заседании пагоушского клуба, был настолько велик, что с ними приходилось считаться даже «в мире чистогана».

От СССР в Пагоушское движение делегировали известного физика академика Михаила Миллионщикова и еще некоторых авторитетных ученых, а в Союзе в период холодной войны несколько раз проходили заседания Пагоушского движения. Такие форумы добавляли престижа и стране в целом, и повышали советский научный авторитет.

Никаких практических результатов Пагоушское движение, как и некоторые другие подобные международные объединения интеллектуалов, не дало. Да и не могло дать.

Зато дало возможность рассуждать на тему, далекую от ядерного вооружения: какова в целом должна быть роль ученых в научно-техническом прогрессе и кто должен и может его контролировать? И нужно ли вообще его контролировать?

Предполагалось, что ответственные интеллектуалы мирового уровня, особенно представители технических наук, обладают достаточным пониманием и здравым смыслом, чтобы оценить, насколько потенциально опасна для будущего человечества та или иная новая технология. Остановить научно-технический процесс нельзя и не нужно, ибо по этой теории – это единственно возможная форма развития человечества. Но управлять им все-таки необходимо.

Сложно рассматривать такой подход иначе, как особую форму гордыни. Тем не менее он широко распространен в технических кругах, и иногда – как показывает пример Пагоушского движения – превращается в идею создания особого сорта технократического общества, в котором мировое правительство будет состоять исключительно из ответственных ученых – главной элиты человечества.

Популярность такой идеи обычно достигает пика в те времена, когда случается внезапный технологический прорыв, не совместимый с главенствующими моральными установками.

Следующий всплеск апокалиптических настроений, например, был связан с бурным ростом в 1980-х годах биотехнологий. Возможность вмешательства в геном породила массу страшилок, заставивших снова заговорить о необходимости контроля за научно-техническим прогрессом и о роли в этом деле мирового ученого сообщества.

Затем несколько десятилетий шла дискуссия по поводу изменения климата и глобального потепления, также продемонстрировавшая ограниченность всякого рода «научных клубов» во имя всего хорошего. Ученые с мировым именем не только не консолидировались по вопросу о климате, но и наоборот – сбились в группы, которые открыто конфликтуют друг с другом. Причем используют в этой борьбе методы политического и финансового давления, не говоря уже о старой доброй дискредитации противника по принципу «а ты кто такой?».

Идеалистический посыл Пагоушского движения сохраняет свою актуальность и поныне. Суть дискуссии осталась той же, что и 70 лет назад: научно-технический прогресс – штука опасная и непредсказуемая, и ответственные мужи человечества, то есть в основном ученые, должны направлять этот прогресс в сторону добра.

Сегодня ученые ломают копья по поводу того, несет ли угрозу очередная новейшая технология – искусственный интеллект (ИИ). Но в спорах вокруг того, чего больше в ИИ – добра или зла, на первые роли вышли не столько ученые (если такое определение применимо к разработчикам компьютерных программ), сколько финансирующие все это технологические корпорации.

И в наши дни никто не спорит с благородством тех порывов, которыми в 1955 году руководствовались Альберт Эйнштейн, Бертран Рассел, Фредерик Жолио-Кюри, Макс Борн, Лайнус Полинг, Лео Силард, Хидэки Юкава и другие мировые светила, подписавшие 70 лет назад декларацию Пагоушского движения. Тем более что в современных условиях проблемы контроля за научно-техническим прогрессом никуда не исчезли. Просто в их пацифизме и идеализме изначально была заложена невозможность построения общества на тех технократических принципах, которые они отстаивали.

Формально Пагоушское движение еще существует, однако такого внимания СМИ и правительств ведущих стран оно больше не собирает. Идея создания «мирового правительства ученых-технократов» ради мира во всем мире умерла сама собой и больше не обсуждается. Апокалиптические прогнозы на тему ИИ в правительствах разных стран вежливо выслушивают и не более, работы идут своим чередом – и в США, и в Китае, и в России.

Ведущий мировой технарь-интеллектуал Илон Маск, с одной стороны, пророчит скорое превосходство ИИ над человеческим разумом, а с другой – помогает Пентагону в осмыслении роли ИИ в войнах будущего. Тем самым признавая, что соответствующие решения о судьбах любых прорывных технологий в любом случае будут принимать не ученые.

Дмитрий Орехов

Запад всегда был плохой копией Востока

Дмитрий Орехов

Запад всегда был плохой копией Востока