Иммунологи Бережанский и Манина рассказали о значении открытия лауреатов Нобелевской премии по медицине

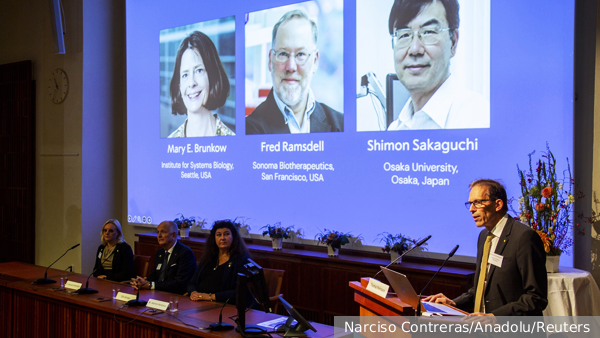

Нобелевская премия 2025 года по медицине присуждена ученым Мэри Брунков, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследование иммунитета. Премия выдана за исследования в области так называемой периферической иммунной толерантности – молекулярно-клеточного механизма, играющего важную роль в предотвращении аутоиммунных заболеваний.

«Сегодня, когда объявили, кто получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине, это вызвало большой интерес. Все, кто занимается физиологией, иммунологией, медициной, хорошо знают этих ученых, потому что они действительно сделали большое открытие», – говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского Университета, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бережанский.

Он отмечает, что современная медицина постепенно уходит от чисто клинического подхода – все больше внимания уделяется иммунологической, клеточной, генетической медицине. И именно на уровне клеток, генетических взаимодействий, цитокинов, интерлейкинов, нейромедиаторов и других микроскопических факторов сегодня совершаются фундаментальные открытия. Эти механизмы невидимы человеческому глазу, но именно они управляют работой организма и защищают его от внешней среды.

«Если говорить о сути открытия, то оно восходит к исследованиям еще 1990-х годов. Когда я учился в университете, мы уже изучали те клетки, которые один из авторов открыл. Очень важно понимать, что иммунитет – это сложная взаимосвязь огромного количества клеток, факторов, медиаторов», – подчеркивает врач.

Специалист объясняет, что когда в организм попадает какой-то патоген, за иммунитет отвечает всего несколько типов клеток. Во-первых, это местный иммунитет – слизь, лизоцим (природный антибактериальный фермент, который атакует и разрушает клеточные стенки бактерий, защищая организм от патогенных микроорганизмов), кожа как физический барьер. Повышенная кислотность, например, в желудке – тоже барьер. Но если вирус, бактерия или другой патоген проникает в кровяное русло, включаются две большие группы защитников: Т-лимфоциты и В-лимфоциты.

В-лимфоциты вырабатывают антитела – это более длительный процесс, продолжает иммунолог. Борются же в первую очередь Т-лимфоциты. Их очень много, и среди них есть один класс, который называется Т-регуляторные лимфоциты. Именно они были открыты одним из тех, кто получил Нобелевскую премию. Т-лимфоциты играют очень важную роль в регулировании иммунного ответа, потому что Т-регуляторные лимфоциты контролируют силу и продолжительность иммунной реакции. Это, так сказать, клетки-«генералы», которые следят, как «армия» борется, и решают – запустить ли дополнительные силы или удержать.

«Основная функция Т-регуляторных лимфоцитов – подавлять активность других иммунных клеток. Есть Т-клетки, которые являются «солдатами» и непосредственно борются, а Т-регуляторные клетки регулируют их действия. Это очень важно, потому что именно эти регуляторные клетки сдерживают слишком сильный, неадекватный ответ иммунной системы.

«Если бы их не было, на каждый вирус и бактерию организм реагировал бы чрезмерным выбросом защитных клеток, и мы увидели бы большое количество иммунологических, аутоиммунных заболеваний. К сожалению, сейчас эти заболевания действительно возникают, потому что организм неправильно регулирует иммунный ответ», – поясняет Бережанский.

Основной механизм действия Т-регуляторных лимфоцитов – подавление иммунитета, делится профессор. Они выделяют цитокины, например интерлейкин-10 и фактор некроза опухоли. Эти вещества ингибируют активацию других клеток, то есть подавляют «армию» дальше. Т-регуляторные лимфоциты также контролируют воспаление, чтобы ткани не повреждались. Если воспаление не контролировать, повреждаются даже здоровые клетки. То есть организм слишком большую «армию» удержать не может и начинает работать против себя. Регулируя воспалительные процессы, Т-регуляторные лимфоциты контролируют очаг воспаления.

«Очень важно, что они поддерживают толерантность организма – помогают ему не атаковать собственные клетки, что предотвращает развитие аутоиммунных заболеваний и защищает от аллергии. Например, если в организм попадает белок коровьего молока или белок растения, и не было бы этих клеток, иммунитет боролся бы с каждым чужеродным веществом, попадающим в организм. Кроме того, эти клетки имеют большое значение в трансплантологии. Их используют для подавления иммунной реакции при пересадке органов, чтобы не возникало отторжения. Т-регуляторные клетки помогают защитить трансплантат, чтобы орган прижился и начал полноценно работать», – рассказывает врач.

Вторая часть открытия, по его словам, связана с двумя другими учеными, которые открыли FOXP3. Это специальный белок – транскрипционный фактор, который участвует в иммунном обмене и регулирует работу Т-регуляторных клеток. С FOXP3 связано огромное количество иммунологических процессов, а при генетических нарушениях FOXP3 возникают серьезные проблемы.

Основные функции FOXP3 – регуляция толерантности, чтобы собственные иммунные клетки не атаковали нормальные клетки организма. Он регулирует Т-регуляторные клетки и инактивирует иммунный ответ. То есть, когда организм среагировал на воспаление и выработал большое количество клеток, FOXP3, по сути, является «донесением с поля боя» – передает сигнал Т-регуляторным клеткам о том, что нужно остановить «армию». Тогда Т-регуляторные клетки начинают подавлять активность Т-хелперов и Т-цитотоксических клеток.

«FOXP3 также играет важную роль в развитии онкологических заболеваний, так как помогает нормальным клеткам бороться с опухолевыми процессами при сниженной активности иммунной системы. Его дефицит наблюдается и при аутоиммунных заболеваниях – таких, как системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит, то есть там, где иммунитет направлен против собственного организма. Мутации в гене FOXP3 чаще сцеплены с Х-хромосомой, и мы их видим при иммунодефицитах, полиэндокринопатиях, энтеропатиях и других аутоиммунных заболеваниях. Когда нарушается количество Т-регуляторных клеток, экспрессирующих FOXP3, возникают онкологические и другие тяжелые болезни», – говорит Бережанский.

Он обращает внимание на то, что открытие и понимание взаимосвязей FOXP3 и Т-регуляторных клеток стало огромным достижением в медицине, потому что это дало новый толчок в лечении аутоиммунных заболеваний. Благодаря ему специалисты поняли, как регулировать эти процессы. Появилось новое направление в трансплантологии – как предотвратить отторжение органа. Развиваются направления иммунологии, включая аллергологию и молекулярную аллергодиагностику.

«Следующее перспективное направление – генетика. Если мы научимся исправлять мутации в генах FOXP3, сможем вылечить огромное количество различных заболеваний. Поэтому мое мнение: данная премия действительно заслуженная. И я надеюсь, что впереди нас ждет еще больше интересных открытий, которые создадут новые большие направления в медицине», – заключил собеседник.

Врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина заявила, что за последние 10-20 лет иммунология стремительно развивается как наука и на основе полученных данных уже синтезируется много новых лекарственных препаратов. «Сейчас в терапии выделяется отдельное направление – таргетная биотерапия, созданная и работающая по законам иммунологии. Это важно для тех заболеваний, которые раньше считались неизлечимыми», – рассказывает врач.

Она подчеркивает, что изучение иммунитета, его законов, в том числе аутоиммунных каскадов – это путь к возможному регулированию иммунного ответа и решения важных медицинских задач. В перспективе полученные научные результаты необходимы для создания новых медикаментов и вакцин для лечения как взрослых, так и детей. Чтобы при первичном мониторинге и при первых выявлениях иммунологических заболеваний мы могли сразу же компенсировать эти дефекты и восстановить работу организма в целом.

Михаил Котов

Зачем американцы хотят взорвать астероид

Михаил Котов

Зачем американцы хотят взорвать астероид