Канцлер Германии Фридрих Мерц в своих антироссийских заявлениях использует цитаты Астольфа де Кюстина, французского писателя XIX века, чьи труды вдохновляли Йозефа Геббельса. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что подобное невежество и цитирование идейных вдохновителей нацистов политиками Германии представляет опасность для самих немцев, передает ТАСС.

На брифинге Захарова подчеркнула, что Мерц уже второй раз за неделю процитировал де Кюстина, назвав Россию страной «в глубочайшем варварстве». «Нет, то, что у немецких, германских политиков с образованием, логикой и вообще кругозором большие проблемы, мы это поняли. Но не надо вновь и вновь об этом напоминать», – заявила Захарова. Она добавила, что канцлер Германии продемонстрировал, кого считает своими политическими кумирами.

Захарова уточнила, что спустя примерно сто лет после публикации трудов де Кюстина, Геббельс лично приказал переиздать его книги, и выразила уверенность, что об этом не знают ни Мерц, ни его советники. Дипломат напомнила, что римляне называли варварами как раз германские племена, которые в итоге разрушили Рим.

Она также высказалась о современных проявлениях русофобии в Германии, подчеркнув сомнительность цивилизованности страны, где «грабеж чужого имущества» на таможне становится нормой.

По мнению Захаровой, нынешняя ситуация вызывает вопросы к гражданам Германии относительно незнания их чиновниками элементарных фактов, таких как статус Гренландии в ЕС, и использования канцлером цитат, вдохновлявших Геббельса. Она заключила, что эта история в первую очередь опасна для самих немцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Евросоюз не сильнее России по ряду ключевых параметров, несмотря на экономическое превосходство.

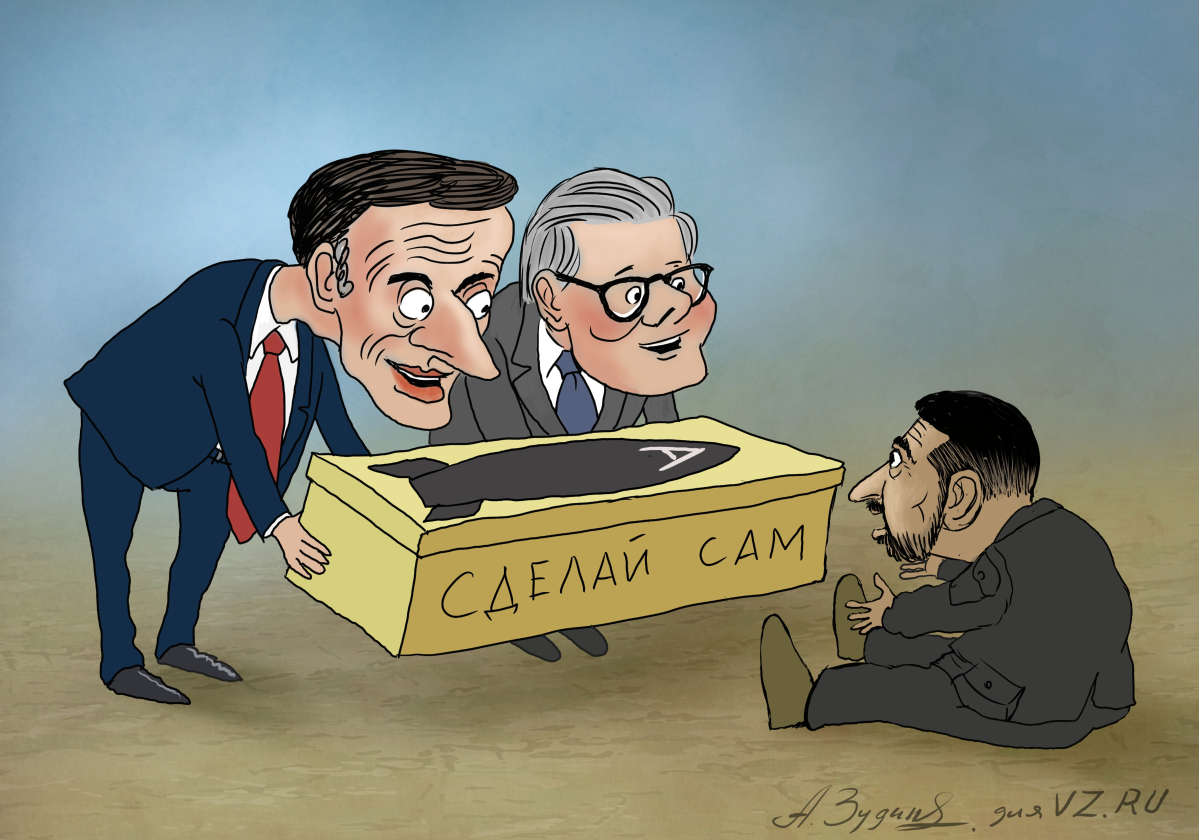

Также он заявлял о готовности Евросоюза к переговорам с Россией. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.

Глеб Простаков

Украинский кризис разрешат деньгами

Глеб Простаков

Украинский кризис разрешат деньгами