«Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

«Жить будем плохо, но недолго». Эта

фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов

в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны,

безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

После распада Советского Союза в 1991 году Россия оказалась на перепутье. Впервые за многие десятилетия государство отказалось от командной экономики и выбрало путь свободного рынка.

На словах это звучало как настоящее освобождение: наконец будет конкуренция, частная собственность, западные товары и экономическая свобода. Но на деле началась эпоха, которую миллионы наших соотечественников запомнили как время боли, обмана и нищеты. Экономические реформы, которые стали проводить новые власти под руководством Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, были вдохновлены неолиберальной экономической школой, которая была популярна на Западе: минимальное вмешательство государства, приватизация, дерегуляция, отсутствие границ для глобального капитала. Все это лежало в основе политики, которая приобрела название «шоковая терапия».

Что сломало плановую экономику

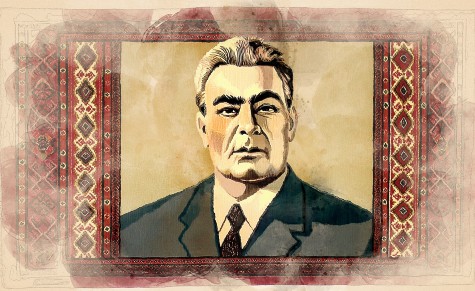

Советский период в России был долгим и разнообразным. В самом начале, после установления Советской республики, царит военный коммунизм, в котором все подчиняется принципам необходимости, прежде всего для победы Красной армии.

С 1921 года начинается эпоха НЭПа – мини-версия капитализма под советским зонтиком, когда расцветал частный бизнес. Эпоха НЭПа в СССР закончилась тогда же, когда и «ревущие 20-е» закончились во всем мире. Уже буквально через неделю после краха Уолл-стрит в 1929 году и начала Великой депрессии в Советском Союзе начинается коллективизация.

Еще с 1928 года в стране начались пятилетние планы, которые должны были полностью преобразить экономический профиль государства. И они удачно с этим справились. Однако Великая депрессия, которая разразилась в начале первой пятилетки, привела к коррекции планов и необходимости учитывать падение цен на мировом рынке.

Идея того, что Советский Союз был полностью изолирован от мировой экономики и жил на какой-то другой планете, довольно наивна. Он всегда был частью мирового рынка. Просто распределение внутри страны происходило несколько иначе, чем в других странах. И в этом была особенность советской системы.

В 1930-е годы советское правительство сосредоточилось на развитии крупной промышленности, машиностроения и народного хозяйства в целом. При этом существовало и то, что с натяжкой можно назвать частным бизнесом. В стране работали артели, которые выпускали продукцию для массового пользования – обувь, радиоприемники, оказывали различные услуги для населения. Будучи маленькими предприятиями, они быстро адаптировались к потребностям людей. Деятельность артелей осуществлялась без планирования и не подпадала под контроль правительства.

Однако в конце 1950-х годов этой эпохе наступает конец. С этого времени утопические идеи, что все можно рассчитать и контролировать, начинают овладевать умами советской власти. Однако СССР не хватило вычислительных мощностей и гибкости. Генеральные планы принимались каждый год и определяли экономическую политику страны. В этой системе оценить и быстро отреагировать на потребности населения было довольно сложно. Можно было рассчитать, сколько вагонов метро, сколько комбайнов или тракторов понадобится в следующем году, но было сложнее ориентироваться в количестве перчаток, курток или брюк, которые понадобятся жителям страны.

Появляется дефицит, в том числе на товары, которые производились планово. Массовое строительство жилья привело к тому, что квартиры надо было чем-то обставлять. В 1970-е и 1980-е годы потребление становится маркером успешности и статуса человека в обществе.

Импортная продукция в такой ситуации приобрела особенно желанный статус. Ведь все недосягаемое ценится гораздо выше его номинальной стоимости. И хотя в магазинах все еще много товаров, но они уже не так интересны покупателям. Тем более что мода быстро и динамично меняется. Людям хотелось быть актуальными, одеваться не так, как все. И в этой ситуации, существуй артели или кооперативы, они бы реализовали эту потребность.

Но когда все стороны экономической жизни страны контролировались государством, когда общество вот-вот должно было войти в эпоху счастливого коммунизма, где государство, как ему казалось, уже может все спланировать, именно здесь несоответствие реалиям и бытовым запросам общества стало особенно заметным.

В 1970-е годы становится популярным феномен фарцовки – спекуляции товарами, которые удается добыть, выменять у иностранцев. При этом фарцовка и нелегальная торговля были в Советском Союзе уголовно наказуемы. И поэтому желание стать модником и общаться с иностранцами, получить от них на память или для перепродажи какие-то товары, грозили серьезными последствиями.

Во многом несоответствие между мелким потреблением и крупным планированием сводилось еще к конфликту поколений. Люди, находившиеся у власти к 1980-м годам, принадлежали к поколению ровесников XX века. Они представляли себе счастливую жизнь несколько иначе, чем более молодые поколения. Им казалось – если есть крыша над головой, удовлетворены базовые потребности, то чего же беспокоиться? Надо радоваться тому, что есть, ведь раньше было еще хуже.

Однако молодежь 1980-х, познакомившись через полулегальную видеопродукцию с картинкой благополучной западной жизни, захотели такого же для себя. Им казалось, что проблема не в экономике, а в самой стране. Что политическая система глубоко связана с экономикой и невозможно представить Советское государство без плановой экономики и с высоким массовым потреблением.

Попытку соединить советский строй и относительно свободную экономику в середине 1980-х годов предпринял Михаил Горбачев. Объявленная им перестройка хоть и привела к образованию кооперативов и подстегнула мелкое предпринимательство, однако этого было недостаточно. Система требовала более существенных реформ, оптимальное время для которых было упущено.

Глобальная шоковая терапия

Советский Союз никогда не был полностью отрезан от мировых тенденций, и СССР не был первой страной, где произошла «шоковая терапия». Первой такой страной была Чили.

В сентябре 1973 года в столице Чили Сантьяго был свергнут и убит президент Сальвадор Альенде. В результате военного переворота к власти пришел генерал Аугусто Пиночет. Несмотря на жесткую диктаторскую и репрессивную линию в политике, в экономике Пиночет оказался либералом. Под руководством группы экономистов, обученных в Чикагском университете (благодаря чему появилось название «Чикагские мальчики»), страна стала лабораторией неолиберализма. Придя к власти после социалистического правительства, новая власть ставила экономический эксперимент в чистых условиях: либерализация цен, отмена пошлин, приватизация более 500 госпредприятий, отказ от государственных пенсий. Все это привело к ужасным для населения последствиям. Инфляция достигала 600%. Безработица к 1975 году составила 20%, а уровень бедности более 40%. Но жесткой рукой Пиночету удалось навести порядок, привести иностранные инвестиции, и к концу 1970-х годов казалось, что ситуация выровнялась. Так или иначе, общество стало жить чуть лучше.

В Великобритании в 1979 году Маргарет Тэтчер пришла к власти с лозунгом «нет альтернативы», подразумевавшим приватизацию и сокращение государственных расходов на медицину, образование, пенсии и социальную поддержку населения. Были приватизированы национальные компании British Gas, British Airways, British Telecom, British Petroleum. Последствия тоже не заставили себя долго ждать. Уже в 1981 году безработица в Соединенном Королевстве составила 11,9%, а промышленное производство упало на 15%. Все это оставило свои следы, в том числе на географии Великобритании. Обозначилось заметное неравенство между территориями страны. Целые регионы Великобритании, которая до этого была мастерской мира, остались без работы.

В 1981 году в США Рональд Рейган начинает реформы под лозунгами «меньше государства» и «свобода бизнеса». Это означало снижение налогов и урезание социальных программ. В Соединенных Штатах, казалось, были заметны позитивные последствия. Начался бум фондового рынка, тем не менее последствия также были серьезными. Государственный долг США вырос в два раза, а доля доходов верхнего 1% населения выросла с 8% до 14%.

Первой страной социалистического

лагеря, которая прибегла к шоковой терапии, была Польша. Сразу после падения

социалистического режима в 1989 году в Польше был принят так называемый план

Бальцеровича. Это одна из самых быстрых и радикальных программ

рыночных реформ в Восточной Европе. Произошла одномоментная либерализация цен

на 90% товаров, открылся валютный рынок, началась

приватизация. К 1990 году в Польше инфляция составила 585%, а ВВП

упал на 7%. Безработица с 0% в социалистической Польше пришла к 12%. Часть

промышленности исчезла, а в некоторых районах страны уровень безработицы в 1990-е годы достигал

20%.

Первой страной социалистического

лагеря, которая прибегла к шоковой терапии, была Польша. Сразу после падения

социалистического режима в 1989 году в Польше был принят так называемый план

Бальцеровича. Это одна из самых быстрых и радикальных программ

рыночных реформ в Восточной Европе. Произошла одномоментная либерализация цен

на 90% товаров, открылся валютный рынок, началась

приватизация. К 1990 году в Польше инфляция составила 585%, а ВВП

упал на 7%. Безработица с 0% в социалистической Польше пришла к 12%. Часть

промышленности исчезла, а в некоторых районах страны уровень безработицы в 1990-е годы достигал

20%.

В Аргентине в 1991 году правительство Карлоса Менема приняло план жесткой стабилизации. Началась массовая приватизация, в том числе государственных ресурсных компаний. Нефть, связь и транспорт были отданы в частные руки, произошло урезание госрасходов. Как результат, инфляция к 1993 году уменьшилась, начался рост ВВП, однако уже к 1998 году экономика застопорилась, а дефицит бюджета только рос. В итоге к 2001 году, всего через десять лет после начала этих реформ, произошел дефолт. Безработица превысила 20%, а 54% населения оказалось за чертой бедности. Это привело к массовым протестам, беспорядкам и отставке президента.

Во всех случаях переход к неолиберальной модели означал глубокую ломку. Это и приватизация, и сокращение государственного финансирования, и резкая одномоментная бедность широких слоев населения.

Россия в 1990-е годы – один из самых резких и болезненных примеров перехода на неолиберальную модель экономики, осложнившийся еще и глубоким политическим кризисом, и кризисом идентичности.

В России государственные цены были отпущены уже в январе 1992 года. Инфляция мгновенно взлетела, а вместе с ней сгорели все сбережения граждан. За год цены выросли больше чем в 20 раз. Пенсии и зарплаты не успевали за ростом цен. По разным оценкам, к середине 1990-х годов около трети населения было за чертой бедности.

Следом за этим началась приватизация. Официально, с формальной точки зрения, для того, чтобы передать экономику в руки частных собственников. На деле это все привело к появлению нового класса людей – олигархов, которые за бесценок скупили гигантские советские заводы, месторождения и нефтяные компании. То есть всю инфраструктуру, развивавшуюся коллективными усилиями, в том числе за счет плановой экономики СССР.

В условиях катастрофического падения производства и отсутствия налоговой базы Россия стала брать кредиты у Международного валютного фонда, а взамен проводить продиктованные им жесткие реформы: сокращение госрасходов, урезание социальных программ и отказ от поддержки промышленности.

Все это происходило на фоне триумфа неолиберализма на международной арене. США восприняли распад СССР как свою победу в холодной войне.

Торговля как средство выживания

Поворотным моментом для России стал указ о свободе торговли, подписанный в январе 1992 года президентом Борисом Ельциным. Документ ознаменовал окончательный отказ государства от монополии на торговлю. Теперь любой гражданин или предприятие, совершенно независимо от формы собственности, получили право свободно заниматься торговлей.

Разрешалось торговать в любых удобных местах – и буквально на следующий день все улицы российских городов заполнились гражданами, которые продавали, что могли. Старые игрушки, одежда, предметы быта, посуда – все это, неважно новое или старое, стало предметом торговли.

Стало возможным свободно купить валюту, что было запрещено при советской власти. В условиях гиперинфляции и падения производства свободная торговля была единственным способом обеспечить базовые потребности населения. Особенно на фоне развала системы централизованных поставок.

Указ о свободе торговли не просто дал людям право торговать, он перезапустил экономику снизу. Создал уличную, палаточную, стихийную торговлю, которая и стала лицом 1990-х годов. Свободная торговля привела к появлению такого феномена, как челночники. Вне зависимости от образования и рода деятельности для многих единственной возможностью выжить в то время стала торговля.

Девять тысяч ОПГ

Социальная безысходность толкала многих людей к криминалу. Кроме того, 1989 году советские войска вышли из Афганистана, а многие ветераны с боевым опытом остались неустроенными и без социальной поддержки. Часть из них влилась в ряды организованных преступных группировок.

К середине 1990-х годов в России насчитывалось более девяти тысяч ОПГ. Появилось новое слово, незнакомое до этого советскому гражданину – рэкет. По оценкам экспертов, в 1990-е годы до 40% экономики находилось вне официального контроля.

Это было еще и время расцвета заказных убийств. Уровень убийств в России в середине 1990-х годов достигал 30-35 на 100 тысяч населения. Это в четыре-пять раз больше, чем в Европе того времени. В 1993 году в России было зарегистрировано почти три миллиона преступлений. И это стало абсолютным рекордом.

Русских в мире никто не ждал

В начале 1990-х годов, когда упал железный занавес и Россия открылась миру, у советского народа была большая и наивная вера, что мир примет нас с восторгом. В поздние советские годы миллионам людей казалось, что по обе стороны этого занавеса люди одинаково жаждут встречи. Раз уж мы с таким трудом и страстью доставали иностранные кассеты с Queen, Deep Purple, The Beatles, смотрели подпольные копии «Звездных войн» и «Рэмбо», слушали запрещенные радиоволны – значит и там, за занавесом, нас тоже ждут. Там ждут советскую музыку, советское кино, хотят услышать наш голос. Нам казалось, что стоит только открыть дверь, и нас услышат. Наши песни полюбят, наших артистов и писателей сразу признают.

Один из ярких символов этой амбиции – группа Gorky Park. В конце 1980-х годов они активно продвигались на американском рынке, снимали клипы, которые крутились по американским каналам, были совместные выступления с американскими артистами. Казалось, что у группы есть все – лейбл, стиль, советский экзотизм. Их песня Bang стала настоящим хитом, но ненадолго. Всего через пару лет Gorky Park в США забыли. Они остались легендой переходной эпохи. Не теми, кто взломал американскую сцену, а небольшой каплей экзотики.

То же самое было и с советским кинематографом. Он вызывал интерес у знатоков и фестивальной публики, но не стал массовым явлением за пределами СССР. Ничего из отечественного (фильмы, музыка, техника, книги), что создавалось с таким трудом и вдохновением в СССР, не оказалось востребовано. Мир нас не ждал.

Оказалось, что никто особенно не интересуется тем, что пришло из России. Западный рынок был занят собой, у него были свои бренды, свои кумиры, своя музыка, свои сериалы и все свое. В тот момент, когда границы открылись, в Россию просто хлынул поток чужой культуры. Западные товары, реклама, бренды – все это стало символами свободы, прогресса и нормальной жизни. А отечественные пластинки, книги, продукты, фильмы – все это стало казаться устаревшим, «совком», от которого хотелось быстро избавиться.

Мечта о признании и свободе на равных обернулась болезненным осознанием своей второсортности. Россия оказалась не экспортером смыслов, как это было в начале XX века, а импортером чужой моды и чужих стандартов. Граница открылась, но не в обе стороны.

Все это стало одним из глубоких культурных шоков эпохи и частью национальной травмы 1990-х годов.

«Святые» для тех, у кого ничего святого

1990-е годы для России стали годами насилия, жестокости, страха и унижения. На фоне общей бедности, потери работы и потери надежды, вряд ли это время можно назвать счастливым для большинства населения страны. Однако время проходит – и плохое забывается.

Вспоминается молодость, и это, конечно, создает романтический ореол вокруг 1990-х годов. Но помимо романтического впечатления о детстве или юности, создается иллюзия, что тогда было можно все. И это ощущение вседозволенности и всеобщего хаоса, когда ты можешь стать кем угодно и безнаказанно сделать что угодно, тоже накладывается на впечатление о 1990-х годах.

Возможно, что 1990-е годы являются святыми для тех людей, для которых нет ничего святого. Но для большинства населения нашей страны это все еще травма.

Другие эпизоды